-

Публикаций

2024 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Дней в лидерах

26

Последний раз Штальбург выиграл 22 июня

Публикации Штальбург были самыми популярными!

Репутация

7899 ExcellentИнформация

-

Город

Сибирский

-

Аудиосистема

Неплохая

Посетители профиля

История отображаемого имени

-

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

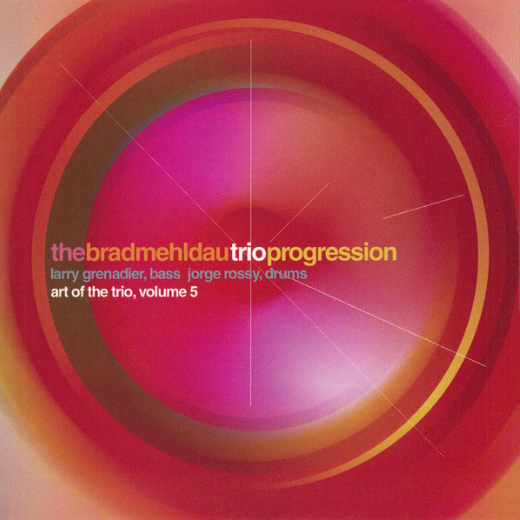

2005 Brad Mehldau Trio – Progression: Art of the Trio, Volume 5 (Warner Bros.) Progression: Art of the Trio, Vol. 5 - это вершина культовой серии Мелдау Art of the Trio и одна из ключевых записей в истории современного джазового трио. Двойник, записанный в Village Vanguard, стал итогом творческого поиска пианиста. Мелдау здесь - зрелый художник, уверенный в собственном языке. Вся система его приёмов - эфемерные остинантные вампы, длительные гармонические задержки, смена фактуры, тонкие тематические трансформации - обретает чёткость и внутреннюю дисциплину. Если ранние релизы ещё сопровождались ореолом «восходящей звезды», то Progression фиксирует появление значимой фигуры современного джаза. Сам Мелдау позже скажет, что именно это трио сформировало его как музыканта. И это заметно. Мелдау за роялем предельно сосредоточен. После года сольных концертов он стал собраннее и глубже. Вместо беглых пассажей по аккордам, пианист методично плетёт импровизацию из коротких фигур, небольших мотивов и тематических инверсий. Каждый фрагмент обыгрывается и развивается столь терпеливо и логично, что исходная мелодия постепенно преобразуется в новую, самостоятельную музыкальную историю. Контрабасист Ларри Гренадайер и барабанщик Хорхе Росси - не просто подыгрывают, а продвигают. В быстром темпе они как пружины: бас плотно шагает, барабаны искрят. В лирике - отступают, оставляя пространство. Эта гибкость позволяет трио свободно менять динамику и плотность звучания: музыканты могут то расширять, то сжимать общий пульс, вводя новые акценты и фрагментарно меняя стратегию атаки. Двойной двухчасовой альбом предлагает путешествие по самым разным настроениям. Репертуар собран с умом: примерно пополам - свои темы и стандарты, плюс между ними импровизационные заходы. Если в альбоме Progression есть настоящий магнит, который притягивает к себе внимание с первых нот, так это блок “The More I See You - Dream’s Monk”. Начинается всё знакомо: лёгкий стандарт, бодрый свинг, Мелдау неспешно раскачивается. Но это не просто вежливый разогрев. Брэд с каждым кругом поднимает напряжение, словно наяривает одну и ту же фразу с разными интонациями, пока не упирается в невидимую стену, и тут внезапно всё меняется. Без паузы, без предупреждения, он сворачивает в свой «Dream’s Monk» - собственный сон на тему Телониуса. В нём и намёки на угловатые остинато, и отзвуки диссонирующих аккордов, и тот фирменный, слегка комичный свинг Монка. Однако это - не цитата, а внутренний монолог Мелдау, который представляет, что творилось в голове Монка ночью в Village Vanguard. Гренадайер и Росси идут с ним до конца: контрабас мечется по новым маршрутам, барабаны ловят ритм не по долям, а по жестам. Непрерывный поток идей, двадцать минут величайшего, немыслимого джазового волшебства! Потом - другая крайность. Нежная The Folks Who Live on the Hill (из репертуара Пегги Ли). Старый лирический стандарт, который у большинства тонет в сиропе. У Мелдау - никакой ванили. Всё обнажено. Левелированная динамика, voicings побно работе гравёра. Левая рука держит плотный, почти классический каркас. Правая - поёт. Ритм-секция едва заметна, но предельно точна: почти дыхательная работа тарелок, пунктирный бас. Квинтэссенция лирической стороны Мелдау. Интеллектуальный романтизм в чистом виде. Эти два трека - полюса альбома. Первый - театр метаморфоз, второй - тонкая гравюра. Дальше - Alone Together. За пятнадцать минут Мелдау выпускает на волю весь свой свинговый напор: правая рука - дождь из шестнадцатых в духе позднего Арт Тейтума, левая - плотная, упругая, не отпускающая ритм. Росси и Гренадайер держат грув так, будто от него зависит устойчивость здания. И, когда кажется, что можно передохнуть - It Might As Well Be Spring. Без сантиментов. В неожиданно быстром темпе, но сдержанном по динамике. И это вместо нежной колыбельной! Три минуты чистой эйфории. Не баллада, а иронический выстрел. Весна, как она есть: внезапная, необъяснимая и короткая. Первый диск заканчивается хрупкой как фарфор «Cry Me a River», а следом - «River Man» Ника Дрейка. Не самый привычный для джаза нечетный пятидольный цикл, тяжелое и вязкое течение, почти транс. Контрабас держит упругое остинато, барабаны шепчут. Мелдау задумчив, почти не касается темы, а как бы вглядывается в неё изнутри. Пьеса звучит как медитация на грани сновидения. На втором диске Мелдау начинает с «Quit», а потом «Secret Love» - стандарт из старого голливудского фильма 50-х. «Secret Love» - простоватая заезженная песня. Но Мелдау берётся за неё как за полотно, которое ещё не видели в правильном свете. Трио развивает её неожиданно свежо, вдыхая новую жизнь. Мелдау исследуют гармонию пьесы, экспериментирует с ритмом, заново открывая её потенциал. Музыканты наполняют ее соврешенно новой богатой палитрой нюансов и интонаций, сохраняя романтический настрой. Как впервые услышал! Из авторского - «Sublation». Название говорит само за себя: снятие противоположностей, как у Гегеля. Пьеса длинная, насыщенная, движется от полифонии к свободному свингу, минуя целую серию пластов. Пример того, как можно мыслить форму, минуя жанровые флажки. Следом - короткая, почти эпилоговая «Resignation», и три завершающих стандарта. Керновская «Long Ago (and Far Away)» здесь - не просто баллада, а развёрнутая фортепианная фантазия. Мелдау работает как живописец, блистает всеми гранями своего таланта: от богатых аккордовых краскок, заставляющих привычные гармонии звучать по-особому, до изысканных полифонических ходов, явно навеянных классической музыкой. Он играет с динамикой - от едва слышного шепота клавиш до оглушительного аккордового форте - и с ритмом, вставляя неожиданные паузы или, наоборот, ускоряясь каскадами 16-х нот. Партнёры внимательно следуют за каждым его движением. В некоторые моменты Росси совершенно отпускает руль, позволяя пианисту импровизировать соло a cappella; в другие – мягко подхватывает шелестом щёточек, чтобы подчеркнуть пульс. Новое произведение рождается из старой песни прямо на глазах у изумлённой публики. А в конце - «How Long Has This Been Going On?» как последний выдох. Сыграно почти бесшумно, тонко, без заигрываний. Финальная точка, звучащая как многоточие. Мелдау уходит, словно растворившись... Выход Progression Vol.5 стал важнейшим событием для джазового сообщества начала 2000-х. Альбом утвердил Брэда Мелдау в статусе, возможно, самого значительного молодого джазового пианиста своего поколения. Progression - это нечто большее, чем просто выдающейся джазовый альбом. Это - зрелый художественный манифест Брэда Мелдау, зафиксированный в момент, когда его творческая мысль и исполнительское мастерство слились воедино. С одной стороны, запись изобилует интеллектуальными находками, структурной изощрённостью и техникой высочайшего класса. С другой -музыка рискует, смеётся и плачет, затрагивая слушателя за живое. Эта двойственность - признак настоящего большого искусства. Альбом навсегда останется в пантеоне джазовых записей как пример того, как фортепианное трио в руках мастеров способно рассказать целую историю - со своей драмой, философией и лирикой - и, тем самым, открыть новую главу в джазовой летописи. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Сравнение абсолютно оправдано. Это не значит, что Кляйн «похож» на Заппу по звучанию. Но он работает в той же культурной логике: тотальный автор, ироничный интеллектуал, отказывающийся от разделения жанров. Схожесть не в языке, а в типе мышления. Их явно объединяет полижанровая логика. Заппа соединял Дворжака и ду-воп, Штокхаузена и буги, марширующую брасс-секцию с гитарным нойзом. Стиль - не суть, а сырьё. Кляйн: аргентинский фольклор, джаз, серийная музыка, микрохроматика, полиритмия. Тоже - не в жанре, а в процессе синтеза. Общая черта: отказ от идеологии жанра. Стиль - не догма, а объект анализа. Это - постмодерн, но без цыганщины, с абсолютным формальным контролем. Для обоих структура важнее материала. У Заппы - фрактальные структуры, композиция как монтаж. У Кляйна - циклические полиритмы, композиции, строящиеся не от мелодии, а от временных слоев. У обоих - структурное мышление: они не интересуются мелодией как душевным порывом. Их интересует как музыка устроена. Как складывается, как распадается, как внутри неё взаимодействуют уровни: метр, ритм, лад, жест, роль исполнителя и даже восприятие. Заппа и Кляйн похожи на ироничных архитекторов, строящих звуковые дома с потайными комнатами, асимметричными лестницами и шутками в закоулках. Но если Заппа - архитектор с зубастой ухмылкой, то Кляйн - архитектор-сновидец, подмешивающий в метр Борхеса. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

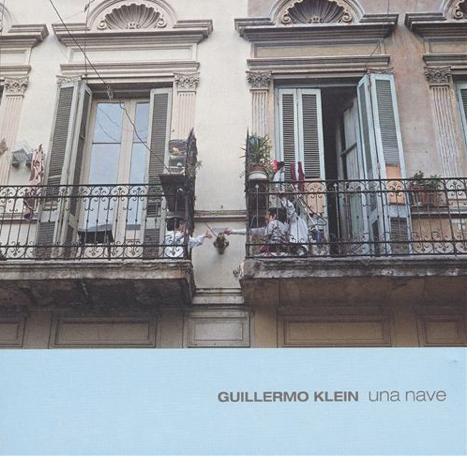

2005 Гильермо Кляйн – Una Nave (Sunnyside) Una Nave - вещь особенная. Записана в Буэнос-Айресе в 2002-м, но вышла лишь три года спустя. Для Кляйна - это как вернуться домой и наконец высказаться на родном языке. До этого он работал в основном с Los Guachos - интернациональной джаз-бригадой, где всё перемешано: США, Европа, Латинская Америка. А здесь - всё своё. Аргентинский костяк, плюс приглашённые вокалисты и перкуссионисты. Название переводится с испанского как «корабль», и действительно, альбом звучит как путешествие. Музыка уверенно движется от одного мира к другому, не сбиваясь с маршрута. Кляйн не просто композитор и пианист, он здесь и вокалист, и мультиинструменталист: играет на рояле, Фендер Роудсе, гитаре. Поёт тоже сам - голос слегка хриплый, выветренный, как будто из дальнего рейса. Состав - расширенный септет. Ритм-секция (фортепиано/Роудс, гитара, бас, ударные), духовые (две трубы, саксофоны, кларнет), куча перкуссии, хоры и голоса. Богатый звуковой слой. Но при всей насыщенности - никакой мешанины. Альбом очень собран. Не эклектика ради эклектики, а по-настоящему структурированное, страстное высказывание. Начальная пьеса «Argentina» - вовсе не пейзаж родины, а скорее уличная хроника. Ритм сбивчатый, полиритмичный: ударная установка (Даниэль «Пипи» Пьяццолла - внук того самого Астора) и латинская перкуссия создают плотную фактуру в духе афро-кубинского батá, поверх которой резкими аккордами вступает фортепиано. Основной мотив рождается из ритма и воспроизводит интонации скандирующей толпы: «Ар-хент-ти-на!». Музыка то ускоряется, то замедляется, но остаётся чётко структурированной. Импровизации минимум; всё композиционно выстроено. Уже здесь задаётся тональность альбома: напряжённая и энергичная. А потом внезапно - «Nave». Интимный и лиричный эпизод. И всё меняется. Теперь Кляйн поёт: голос наложен в два слоя, будто тень самого себя. Звучит призрачно, чуть хрипло, но очень тепло. Баллада, почти молитва. После «Argentina» - это даже не смена настроения, а смена климата. Однако - всё к месту. И дальше - «Flores». Одна из ключевых пьес альбома. Всё начинается нежно: Роудс, гитара, немного воздуха... Женский голос без текста, как инструмент. Потом, будто раскрывается бутон: духовые вступают tutti, музыка вспыхивает, а внизу пульсирует медитативный ритм. Но у Кляйна нет резкого монтажа. Всё стекается обратно: духовые отступают, тема возвращается в ту же тишину, из которой вышла. Как в коротком фильме с завязкой, кульминацией и финалом. Середина альбома - выдающаяся «El Río 02’». Почти девять минут, и за это время трек успевает пройти путь от фанфар до транса. Начало - духовая арка: трубы и деревянные мощно заявляют тему, будто открывают панораму. Пространство, река, горизонт... А потом медь замолкает, остаются пульсации: ударные, перкуссия, ритуальный жар. Афро-латинская средняя часть - не танец, а напряжённая мантра с отголосками барабанных ритмов кандомбле или самбы. И в какой-то момент - как Феникс из пепла - возвращается главный мотив, теперь уже не просто фанфары, а ударная и триумфальная репризная тутти. Впечатление такое, будто река сделал большой изгиб, и вернулась в прежнее русло. Всё точно сшито: форма, драматургия, энергия. Рядом - самая грувовая «Venga». Яркое, техничное и вызывающее вступление трубы. Но потом фокус резко смещается - вперёд выходит ритм-секция. Перкуссия и рояль будто сцепились в диалоге, на фоне гудящего опорного баса. Кляйн здесь строит композицию по принципу раскрутки маятника: от соло к груву и массивному ансамблю. Постепенно духовые возвращаются, но уже не интродукцией, а продолжением ритмического набега. А в финале всё собирается в мощную общую волну. Это, пожалуй, самый «джазовый» трек альбома в привычном смысле: с соло, импровами и качем. В Una Nave полно небольших, но выразительных зарисовок. Возьмём «Niza (Milonga)» - короткая пьеса в ритме милонги, но звучит мрачно и с усмешкой. Контрабас с ударными играют неравномерный рисунок 3-3-2, а наверху саксофон с фортепиано выдают пронзительные аккорды. В этом треке танго отражается будто в кривом зеркале - ироничный реверанс в сторону фольклора. Противовесом - «Luci», почти молчаливая элегия. Всё сведено к минимуму: фортепиано, духовые и чуть слышный голос. Миниатюра длится меньше двух минут, оставляя послевкусие печали, как короткая элегия. Эти крошечные пьесы работают как интерлюдии, оттенки настроения, вставки в большой роман. Отдельно стоит вокал. Кляйн использует его инструментально: без слов, или с ритмическими формулами. В «Flores» женский голос - это мягкий фон, в «Piernas» - многоголосый хор, почти церковный, встроенный в джазовую ткань. Сам Кляйн поёт в нескольких треках - его манера далека от академической: это перкуссионное пропевание отрывистых фраз, почти скандирование. В «Fascinating Rhythm – Moliendo Café» он накладывает текст стандартов как остинато, превращая голос в часть ритм-секции. Здесь голос работает в унисон с перкуссией, подчеркивая синкопы, и одновременно отсылает к разным культурным пластам. Некоторые критики отмечали, что вокал Кляйна - на грани: искренний, но не всегда органично вплетённый в общее полотно. Тем не менее, именно эта «потрёпанность» делает его трогательным. И правда: в контексте альбома голос здесь - не эффект, а краска. Без неё картина была бы неполной. Если подытожить, Una Nave - это продуманное музыкальное застолье. Каждый трек - как блюдо с собственным вкусом, но всё подано одной рукой шеф-повара. Альбом выстраивает богатую драматургию: от огненного начала через череду контрастов – к финальным тонким штрихам. После энергичного «Venga» и експрессивной «El Río 02’», диск завершается спокойно - последними звучат нежные номера («Luci», а затем упомянутый вокальный эксперимент с «Fascinating Rhythm…»). Когда смолкает последний звук, возникает ощущение пройденного длинного пути. Прослушав его целиком, чувствуешь удовлетворение от цельного художественного высказывания – и одновременно желание снова отправиться в этот увлекательный рейс. Критики были едины в одном: Una Nave — это не просто альбом, а собранный с ювелирной точностью цикл новелл, чем стандартный набор треков. Скотт Янов особенно отмечал разноплановость материала: здесь соседствуют пост-боповые соло (в первую очередь от саксофониста Родриго Доминго и трубача Хуана Круса де Уркиса) с атмосферными вокальными вставками и остроумными ритмическими фигурами. Главное же — альбом дарит ощущение открытия. Именно того, что в джазе случается нечасто. Так слушали Гила Эванса, так вслушивались в Мингуса. В начале 2000-х Кляйн оказался в этом же ряду, как композитор, построивший собственный маршрут, по которому последует новая джазовая история. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Думаю, мало кто слышал имя Гильермо Кляйна - одного из самых оригинальных джазовых композиторов и пианистов последних десятилетий. Я немного о нём расскажу, а затем перейду к альбому к Una Nave (2005) - возможно, самого яркого в его дискографии. Гильермо Кляйн (род.1969), аргентинец, пианист и композитор, один из самых интересных авторов в джазе последних 30 лет. Не на слуху у широкой публики, но в кругах музыкантов - почти культовая фигура. Он родом из Буэнос-Айреса, потом переехал в Бостон. Учился в Berklee в начале 90-х. Там же собрал биг-бэнд из таких же южноамериканских одержимых, назвал его Big Van, а позже это стало тем самым Los Guachos (в переводе - «Парни» или шутливо «Бастардо»). В Нью-Йорке он оказался в 1993-м и быстро стал завсегдатаем сцены: Smalls, потом Jazz Standard, и всё это с собственным составом из 17 музыкантов. При этом писал так, что 11 звучали как 16 - это был уровень Гила Эванса по оркестровке. Он успел поиграть и в United Nation Orchestra Пакито Д’Риверы, но главным делом оставался собственный оркестр. Первый альбом (El Minotauro, 1997) официально не вышел, а вот Los Guachos II в 1999-м уже разошёлся среди знатоков. Потом был неожиданное возвращение в Аргентину, где он пересобрал состав из местных музыкантов и записал материал для альбома Una Nave. Позже осел в Барселоне, но Guachos не бросил; они до сих пор собираются раз в год-два, чтобы играть и записываться. У Кляйна вышло много крутых релизов на Sunnyside: Live in Barcelona, Filtros, Carrera, Los Guachos V и т.д. Плюс пара сайд-проектов - например, фолк-альбом Domador de Huellas или камерный дуэт с пианистом Аароном Голдбергом. Почему Кляйн - фигура особенная? Во-первых, как пианист он не солирует на передовой. Он скорее, как режиссёр - выстраивает ансамбль, строит из него архитектуру. Его игра - это не фортепианные навороты, а композиторское мышление. Он не долбит бибоп-линии, а работает с короткими, выразительными мотивами. Вместо типичного свинга - сложные ритмические схемы и метрические сдвиги. Гильермо реально может растянуть или сжать время; там, где у других идёт 4/4, у него уже начинается модульная замена, и всё движется, не разваливаясь. Например, Кляйн придумал фишку: переход от дуолей к триолям в рамках одной пьесы. И родилось это из уличных протестов в Аргентине, где народ стучал в кастрюли в разном ритме. Так и родилась его «Argentina». По гармонии он совсем не прост. Много нестандартных voicings, часто с академической основой - не просто джазовая школа, а влияние додекафонии, модальной неопределённости, отчасти от Шёнберга и Веберна. Но при этом аргентинец не холодный: в его звучании есть грув, теплота, тонкий баланс между интеллектом и эмоцией. И что важно - при всей сложности он не уходит в снобизм. Басист Рейд Андерсон точно сказал: у Кляйна музыка эфемерная, но понятная. Он может ссылаться на Баха, Стравинского, попсу и латинскую музыку в одной пьесе, и ты всё равно схватываешь. Кляйн - это джаз, в котором форма строгая, но звучание свободное. Ну и важный момент - он настоящий фанат Баха. В некоторых треках прямо цитируются баховские темы. Так, в альбоме альбоме Los Guachos III несколько пьес (например, «Fugue X», «Tetris», «La Última») основаны на конкретной фуге из ХТК Баха (№ 10 ми-минор). Но он не копирует, а добавляет свои ритмы, clave, смещения. Получается не бахиана, а глубокая живая джазовая пьеса. А в поздних работах он идет дальше: добавляет техники Шёнберга и Веберна. Зеркальные инверсии, ретроградные каноны, атональные эпизоды - всё как в партитурах Второй венской школы. Но опять же, всё держится на мелодии. Даже если что-то звучит странно - ухо не теряется. Он сам об этом говорит: всегда есть «позвоночник», мелодическая линия, за которую можно зацепиться. Плюс к этому, Кляйн не чужд минимализму. Композиция «El Río» с Una Nave - в духе Стива Райха и Филипа Гласса: остинато, многослойные ритмические сдвиги, но с плотной гармонией и живой импровизацией. Не безжизненный и холодный автоматизм, а настоящий музыкальный организм. И не нужно забывать: он аргентинец до мозга костей. С юности вдохновлялся Пьяццолой, и это слышно: резкие перепады настроений, лиризм, драматизм - всё от танго. В его альбомах всплывают родные жанры: милонга, замба, чакарера. Но они не просто цитируются: на Una Nave, например, «Luminarias (Tango)» и «Niza (Milonga)» звучат не как подражание, а как признание в любви фольклору. Гильермо берет корни, и строит на них новую музыку, как бразилец Велозо - на самбе, а Мингус - на госпеле. А ещё у него роковые элементы - орган, электрический бас, плотные риффы. Особенно слышно на Una Nave, где бас Матияса Мендеса звучит жёстко и драйвово. Всё же Кляйн вырос и крепко сидит на попсе и роке 70–80-х. Ну, и поколенческий момент: Гильермо часто сравнивают с Тиграном Амасяном. Мрачновато-грозовая энергетика пьес Амасяна напоминает музыку Кляйна. Оба вывели этнику в джазовый язык. Амасян моложе, впитал больше электроники и рока, Кляйн старше, и формировался параллельно с Эрмето Паскуалом. Но у обоих - идея соединить глубину фольклора и свободу современного языка. В итоге: Кляйн - это джаз, который живёт на стыке культур, эпох, жанров. И звучит он, как ни у кого другого. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Ах, да... Именно с таких вещей всё и начинается. Вы говорите: «всё просто»? Это ловушка. Великая джазовая игра часто маскируется под небрежную лёгкость. Так что, если Qobuz подсунул вам эту вещь - благодарите алгоритм. Он сделал своё дело. А теперь ваша очередь раскопать, как часто вы ещё встретите такое ощущение у других. Добро пожаловать. Дверь открыта. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

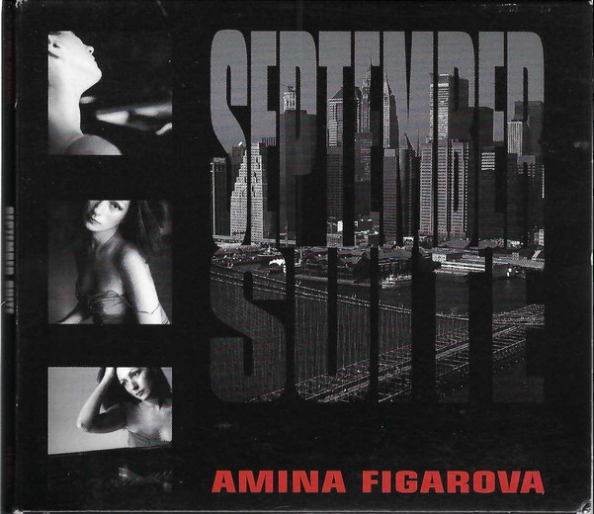

2005 September Suite Amina Figarova Альбом September Suite вышел в 2005 году на лейбле Munich Records. Это не просто сборник треков - это цельная история, выстроенная как музыкальная реакция на 11 сентября. Фигарова тогда была в Нью-Йорке и всё видела своими глазами. И, спустя несколько лет, выдала нечто вроде личной оды памяти, девять композиций плюс бонус, но всё это звучит как один большой рассказ. Не спекуляция на трагедии, не поза, а очень личный, продуманный и честный альбом. Сильный, как документ, и при этом тонкий, как хорошая партитура. Амина Фигарова - пианистка с очень хорошим вкусом и чувством меры. Не рассыпается в лишних нотах, играет так, будто каждую фразу проверяет на прочность. Особенно хороша в медленных вещах. Видно, что у неё классическая школа за плечами: всё чётко, технично, но вовсе не сухо. И даже когда начинается экспрессия - пальцы не буксуют, всё под контролем. Хэнкок - один из её кумиров, и это чувствуется: ритмика чёткая, но с изюминкой, и она умеет, как и он, соединять блюзовость с модальной элегантностью. Соло у Амины не просто «на автомате», а осмысленные и очень мелодичные. Иногда может неожиданно встряхнуть середину пьесы, сделав этакий оживляющий деликатный «выстрел». Амина родилась в Баку, в 64-м, и сначала шла по классической линии: консерватория, концерты, репертуар Шопен-Бетховен. Жизнь резко изменилась в 1990-м. Она поехала с туром в Нидерланды, и впервые оказалась «там». На родине в это время начинался полный разброд - развал Союза, Карабах, нестабильность. Но Амина говорит: уехала не потому, что бежала, а потому что хотела учиться. Ей предложили стипендию в Роттердаме, и она, недолго думая, осталась. Ну и встретила своего человека - флейтиста Барта Платто. Он бельгиец, и с тех пор - её партнёр не только по жизни, но и по музыке. Он - постоянный участник её групп и записей. Такая вот пара: рояль и флейта, муж и жена. Очень по-европейски, очень органично. В это время Амина с головой ушла в композиторский подход. А отсюда у неё всё выстроено, продумано, и каждая пьеса как маленькая композиция, почти камерная. Многие сравнивают её с Кенни Уилером - та же воздушная элегантность и внимание к деталям. У неё секстет, но звучит как мини-оркестр: много флейты, мягкие духовые, иногда кажется, что играет целый биг-бэнд. Чувствуется влияние Гила Эванса, даже Марии Шнайдер. Критики отмечали ее созвучие с композиторским творчеством Шортера периода второго квартета. Те же неожиданные повороты мелодии, когда думаешь: «ага, сейчас будет вот так» … а нет, Фигарова уходит вообще в другую сторону. Как будто мелодия - не дорога, а тропинка, которая всё время петляет. Она не будет играть прямолинейную тему: у неё всегда какая-то модуляция, какой-то поворот - вроде и не резкий, но совершенно не предсказуемый. Это уже диалог с модернистской школой, как раз той, что родилась в 60-х. Амина не забыла, откуда родом. Есть в её музыке интонации мугама, что-то очень личное и восточное. Как у Азизы Мустафы-заде и Исфара Сарабского. Если сравнивать ее с европейскими современными пианистами, то я бы поставил ее в ряд с Энрико Пьеранунци, Бобом Стенсоном и Марчином Василевским. Как и у них, в игре Фигаровой много пространства, внимания к звуку, и композиторское начало превалирует над виртуозным лоском. Но она не только европейка. В 1992 году Амина махнула через океан и поступила в Berklee. В тот самый колледж в Бостоне, где джаз не преподают, а вдыхают, как воздух. Там всё настоящее: профессора с Грэмми, студенты, которые уже играют круче тебя, и ощущение, что ты в эпицентре. А потом в 1998 году Амина попадает в летнюю программу Thelonious Monk Institute в Колорадо. Это не просто летний лагерь с джазом, а настоящая кузница будущих больших имён. Наставники - топовые музыканты, каждый второй - живая легенда. Она играла там в биг-бэнде и поняла одну вещь: хочется делать своё, мощное, камерное. Не оркестр, но и не трио - чтобы был размах, но не потеря лица. Так и появилась у неё идея авторского секстета, который потом стал визитной карточкой. Среди американских коллег она вполне созвучна Карле Блей. А теперь главное: в 2001-м она была в Нью-Йорке, когда рухнули башни. Почти сразу же умер её отец. После этого она записала альбом September Suite. Это очень личный альбом, местами - острый, даже гневный. Как будто человек искал и нашел музыку, чтобы со всем этим справиться. Для неё это было перерождение. Фигарова выстроила структуру сюиты параллельно классическим стадиям принятия утраты: от онемения и отрицания - к гневу, осмыслению и, в конце концов, лучу надежды. Начинается всё с «Numb» - мрачное соло на рояле, без группы. Фигарова передаёт состояние шока и растерянности - это почти импровизационная прелюдия, где диссонансы и дробные фигуры изображают хаос утра 11 сентября. Дальше «Emptyness» - уже с ансамблем, - композиция, выдержанная в ритме траурного марша. Её мелодия печальна и распевна; особенно выразительно звучит диалог трубы и флейты. Это сочетание тембров - медный и деревянный - рождает ощущение камерного реквиема. На ум приходит параллель с эстетикой Нью-Орлеанского джаза: медленный марш скорби, где духовые словно плачут. Однако Фигарова вплетает и модальные обороты, выходящие за рамки традиционного минорного ладa – тем самым придавая музыке современное, шортеровское звучание. «Denial» - короткая, быстрая, словно вспышка. Возможно, символизирует краткий этап отрицания, нежелания верить случившемуся. Типа: «не может быть, что это произошло». Здесь отчетливо слышен пост-боп: подвижный темп, острые аккорды фортепиано. Потом «Photo Album». Вот это - сердце альбома. Фигарова будто перелистывает фотоальбом памяти, играя тихую, задумчивую тему в одиночестве. Постепенно подключается весь секстет, вступая очень бережно и поддерживая пианистку. Эта музыкальная картина отражает то, как пережившие трагедию пытаются восстановить связь с потерянными близкими в своих воспоминаниях. Каждый инструмент входит, как бы говоря: «я тоже помню». Очень трогательно, без пафоса. «Rage» - момент, когда у Амины, что называется, срывает крышу. Почти три с половиной минуты - и она просто выпускает всё, что копилось: злость, боль, бессилие. Рояль в левой руке давит одним и тем же мотивом, как будто сердце стучит от ярости. Аккорды жёсткие, иногда будто специально «кривые». Всё звучит резко: труба рвётся, барабаны, как удары по стене. Это - крик, маленький нервный взрыв. Она сама говорила, что здесь отчасти звучит современная академическая музыка 20-го века. И это кульминация всей сюиты. Дальше остается только на обломках собирать себя заново. Следом «Trying to Focus» – переходная пьеса, в которой чувствуется попытка обрести ясность после бури эмоций, как будто человек берет себя в руки. Её ритм более собран, ровный, недаром название - «Пытаясь сфокусироваться». «When the Lights Go Down» - загадочное название, но можно предположить: это время, когда спадает дневная суета, и человек ночью остаётся наедине со своей болью. Музыка интимная и сдержанная. Можно услышать влияние баллад Дюка Эллингтона или ночных зарисовок в духе композиции Round Midnight. Завершается цикл композицией «Dawn» – «Рассвет». Это эпилог, дарующий надежду. Ансамбль играет почти шёпотом - минимум ударных, может быть, лишь легкий brush по тарелкам, бас тихо держит основу. Очень тихо, очень мягко. Как будто солнце встаёт, и ты начинаешь нормально дышать. Немного надежды. Не «ура, всё хорошо», а скорее: «я пока жив. И это уже что-то». После September Suite Фигарову начали воспринимать всерьёз не только как пианистку, но как реально очень сильного композитора. Причём не просто «джазового композитора из Европы», а автора с мировым именем. Амину назвали одной из 12 женщин, влияющих на будущее джаза. Интересный факт: Фигарова сочиняла не только джаз – в её активе есть музыка для симфонического оркестра, мюзикл (Musical Diana), камерные пьесы для трио и даже дуэты для флейты. Это подчёркивает широту её композиторского дарования. Альбом прямо взорвал - и критики в Штатах, и в Европе отзывались восторженно. September Suite вошла в число лучших джазовых релизов года. Например, альбом попал в первую десятку джаз-чарта радио Jazz Week в США - существенный показатель популярности у радиостанций. В джазовой среде отмечали высочайший уровень. Её даже стали ставить в один ряд с большими циклами — типа Epitaph Мингуса (потому что у неё тоже всё пронизано эмоциональной драмой) или A Love Supreme Колтрейна — понятно, духовные глубины и всякое такое. Только у Амины это не проповедь и не политика, а личная боль, пережитая средствами музыки. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Спасибо за такое письмо! Прежде всего, у Вас замечательное ухо и внимание к деталям. Where’s Your Cup? - это даже не альбом, а алгоритм, воплощённый в звуке. Формально мы имеем дело с составом, приближающимся к камерному ансамблю: альт-саксофон, флейта, тромбон, туба, гитара, гармониум, перкуссия. Но что делает Тредгилл? Он сознательно нарушает функциональные роли инструментов. Туба здесь не бас, а мотор полифонии. Гармониум не фон, а модальный маркер. Гитара зачастую действует как контрритмическое тело, а не как гармоническая основа. Напоминает позднего Вареза, если бы тот заигрывал с афроамериканскими ритмическими структурами и битональностью. Сюита 100 Year Old Game - почти минималистская фуга: повтор с варьированием микроструктур, смена тембровых центров вместо тональных, и главное -форма «взрывающейся арки», когда кульминации нет, а есть нарастающая тревога и затем подмена её пустотой. Эта сюита действительно звучит как забытая танцевальная форма из XVII века, пропущенная через фильтр Нью-Йоркской декадентской тревоги. Ваше упоминание Laughing Club абсолютно в точку. Это не просто композиция, а деконструкция ритмической синкопы как таковой. Мы ожидаем разрешения, а получаем кривляющийся диссонанс. После сложных аккордов, полиритмов или нарастающего напряжения слушатель ждет расслабления и понятного завершения, как бы вздоха. Это как в кино: напряжённый момент, а потом герой спасается. Но, вместо ожидаемого разрешения, получает намеренно неудобный, кривой, фальшивый момент, который звучит как будто насмешливо. Он не просто не снимает напряжение, а усиливает его, ухмыляясь. Как будто музыка говорит: «Ты ждал релакса? На тебе - сюрприз!» Такой эффект часто встречается у Тредгилла: музыка будто дразнится, подсовывая фрагмент, похожий на знакомую форму, но тут же разрушает её, не давая привычного завершения. Тредгилл в этом альбоме играет с самим восприятием формы: вместо ABA или сонатной логики, у него напластование структур, наслоённых вертикально и действующих параллельно. Не столько развитие, сколько разрежение и столкновение элементов. Почти как у Лигети, но с джазовым дыханием. Сравнение с тихим ужасом - очень в точку. Именно этот контролируемый, камерный сюр, где всё вроде бы спокойно, но тебя не покидает ощущение, что в каждой ноте - фобия. И тем не менее, хочется переслушивать. Жуть? Да, наверное, музыка «зловещей долины». Так же как у Орнета Коулмена. Ты узнаешь в ней форму: фрагменты блюза, свинг, фанковые фигурации, ритм-секции, которые «должны бы» тебя заземлить, но они ведут себя иначе: нарушают синтаксис, ломают фразу, разваливают метр, фальшиао улыбаются, и не дают опоры. Форма есть, а функции не те. Происходит когнитивный сбой, музыкальный саспенс. Не просто авангард, а непредсказуемое, но знакомое, которое пугает именно этим «почти узнаваемым». Рад, что вы нашли отклик и во Фридмане, и в Джарретте, и теперь вот в Генри Тредгилле. Значит, уши открыты, сердце в тонусе, и слуховой нерв по-прежнему ловит тонкую дрожь настоящей музыки. -

Фортепиано в классике

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Гармония класски - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Когда я писал эти посты о Бренделе, в них всё больше слышался отзвук прощания. Не потому что он ушёл, а просто потому что угасал.... Как фраза, замирающая в конце Шубертовского экспромта. Словно последние аккорды прозвучали, и только тогда ты понял, что всё это время рядом с тобой было что-то очень настоящее. Спасибо Вам, Альфред Брендель, что были с нами. Что научили слушать музыку. Что показали: в интерпретации важны не блеск и эффект, а честность, юмор, и прекрасная внутренняя ясность, которая не требует объяснений. Вы играли, будто разговаривали с вечностью. И теперь она ответит Вам тем же... -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

А, это - Дима Савицкий. Много времени провел, слушая его. Дима, конечно, действительно чувствует джаз. Причем чувствует, как форму жизни. У него джаз живет. Он умел говорить о джазе по-русски, не калькируя западный пафос. Но есть у Димы один грешок - излишняя «литературность». Его эссе часто обходят музыкальный предмет, скользят вокруг него, как тень. Можно прослушать передачу о Пауэлле, и не понять, в чем суть его стиля. Савицкий не объясняет, он вводит в атмосферу. Это очень хорошо, но если хочешь разобраться, то - не очень. Он любил стиль. Иногда — слишком. Савицкий говорил с любовью о великих 50–60-х, но не вступал в диалог с современным джазом. Дмитрий Савицкий — не джазовый критик, а поэт джазовой памяти. Он важен не за факты и обзоры, а за то, что создал джазовую речь на русском языке, в которой можно молчать, вспоминать, страдать и слушать «Round Midnight» в полутемной кухне, и всё это будет частью джазовой жизни. Его стоит читать и слушать не как справочник, а как атмосферу. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

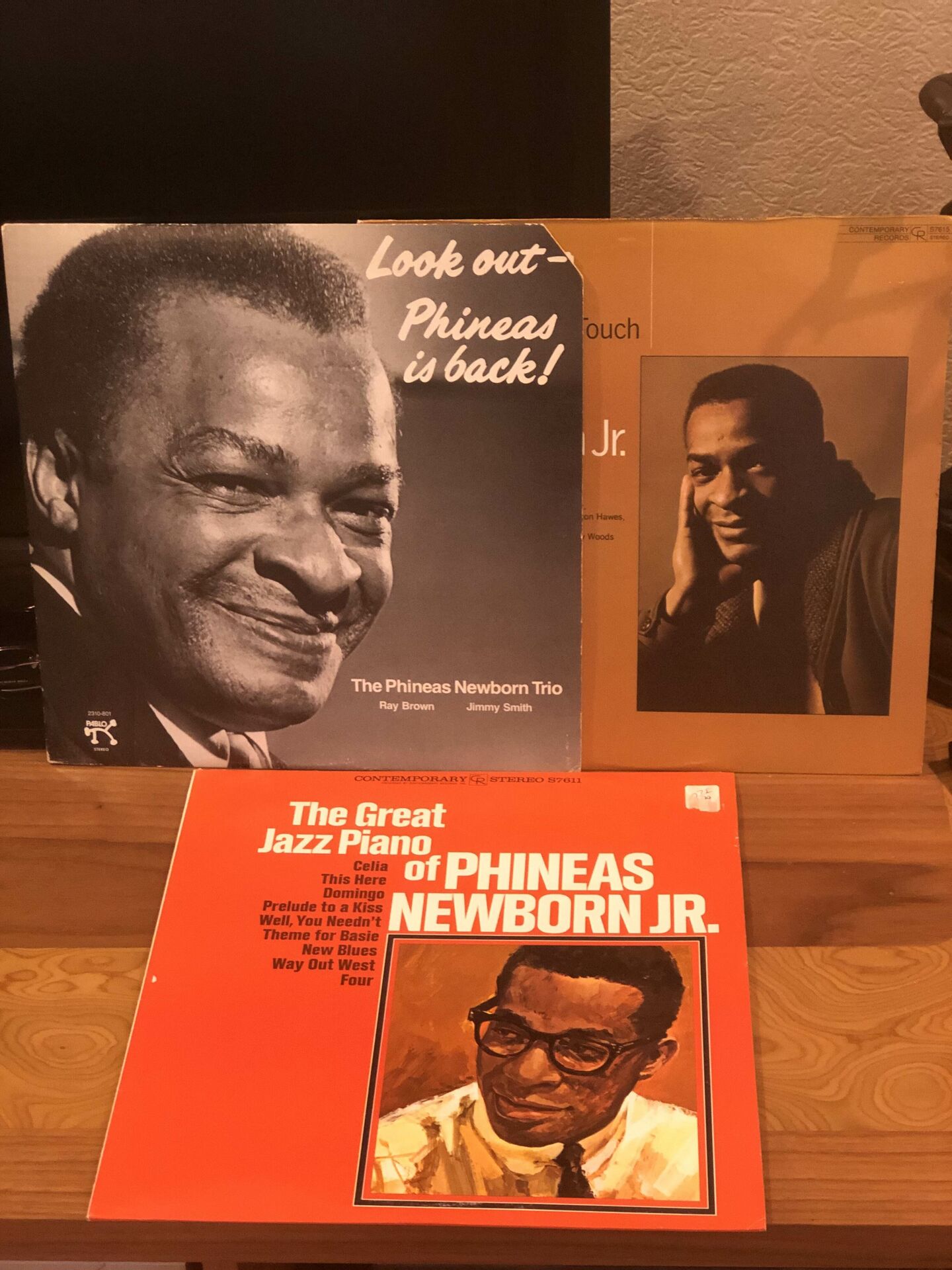

Я не знаю, кто автор текста (кто такой Д.С.??), но с некоторыми его положениями я не согласен. Что значит "не успевал наполнить эмоциями"? У Ньюборна была своя эмоциональность - не романтическая, как у Эванса, и не минималистская, как у Хэнка Джонса, а экстравертно-витальная, направленная вовне. Она не развивалась вглубь, но это не значит, что его игра была лишена эмоций. Недостаток отнюдь не в наполненности эмоцией. Автор не учитывает одну вещь. Эмоция в джазе — это не жар (типа 37,2), а развитие нарратива, текстур, игра со слушательским ожиданием. Ньюборн не был холоден. Он играл с огнём, но этот огонь не становился драматургией. Он показывал высочайшую температуру, но не умел распределять её по пьесе, строить из неё нарастание, ослабление, контраст, развязку. Он не превращал энергию в форму. Именно это отличает просто темпераментного пианиста от настоящего рассказчика за роялем. В джазе важно не просто показать темперамент, а создать драматургически выстроенную импровизацию. По мне, настоящая претензия к Ньюборну - в неспособности организовать время в пьесе: у него есть эффектный вход, оглушающая середина, но нет ни кульминации, ни спада, ни завершения. Это видно даже на альбомах Phineas’ Rainbow или While My Lady Sleeps - альбом звучит как серия коротких вспышек, а не как путешествие. У Ньюборна всегда очень мощный импульс. Соло начинается мощно, но довольно быстро исчерпывает свои идеи, начинается повтор. Ньюборн вступает сразу на форте, моментально запускает правую руку, блестит хроматическими ходами, и через 40 секунд мы всё уже услышали. В быстром темпе он великолепен, но внутри темпа мало вариативности, он «тащит» импровизацию не за счет формы, а за счёт своей бешеной энергии. Что значит «обречён»? Ньюборн не был обречён. Он не справился с давлением и болезнью. Это важное различие. Нужно признать, что у него была серьёзная психиатрическая история. Но фраза «провалился под паркет» — эффектна, да, но не объясняет сути его краха: он не смог адаптироваться к новой джазовой парадигме 60-х, к более модальной и свободной сцене. Он был вне контекста, вне моды, вне времени. Кстати, достал своих Ньюборнов )) -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Уфф, практически всем ответил, а теперь отвечу с удовольствием Вам. Конечно, Вы правы )) Но если на чистоту... Финеас Ньюборн-младший - фигура, безусловно, блистательная технически, но проблематичная в плане художественного веса. Его пианизм часто вызывает у меня противоречивые чувства. Ньюборн — это одна из самых головокружительных правых рук в истории джаза. Но именно головокружительных, а не запоминающихся. В погоне за виртуозностью он зачастую просто перегружает текстуру: каскады, арпеджио, тремоло, пассажи...Всё летит, сверкает, но в итоге создаётся впечатление технической демонстрации, а не музыкального высказывания. Мне не нравится его эмоциональная однотонность. Даже когда он играет баллады, в его туше чувствуется избыточный напор. Не хватает того, что можно было бы назвать «драматургией тишины»: умения замолкать, слушать паузы. И все же он очень стилистически замкнут. Ньюборн часто застревает в пост-бибоповом идиоме, не выходя за его пределы, и это делает его язык в какой-то момент предсказуемым. Он редко экспериментирует с формой, гармонией, ритмикой. Всё работает в рамках. С дургой строны - никто не спорит. Технически, Ньюборн - зверь. Его контроль над инструментом, скорость, чистота атак, точность в скоростных фразах - это эталон. В этом смысле он ближе всего, пожалуй, к Арту Тэйтуму: не по гармонической изобретательности, а по масштабности исполнительского ресурса. Блестящая правая рука. Его линии — это почти саксофон на клавишах. Есть записи, где он буквально «летит» сквозь изменения, не застревая ни на секунду, и делает это так музыкально, что даже самые подозрительные уши склонны простить ему избыточность. В плане энергии и напора он, кончено же, - топ. Когда нужно «разогнать» тему, Ньюборн - один из лучших. Он способен взвинтить темп, как будто его клавиатура подключена к токам Фредди Хаббарда и Арта Блейки одновременно. Соло на fast tempo blues или hard bop -темах - просто снос башки. Но, понимаете, какая штука...Вся игра Ньюборна - как будто попытка доказать что-то. Кому? Публике? Себе? Отцу-барабанщику, братьям, продюсерам? Его скорость и прозрачность исполнения порой вызывают не радость, а беспокойство: пианист, который слишком точно всё знает, всё может, но почти не позволяет себе быть неуверенным. А в джазе именно неуверенность, поиск, спотыкание и дают подлинную драму. Это, как если бы кто-то рассказывал тебе жизненную историю без единой запинки, без дыхания, без паузы, и ты начинаешь сомневаться: а он её правда пережил? Возможно, Ньюборн - последний из титанов, который не успел включить в свою палитру уязвимость. Посмотрите на Эванса, Уолтона, Хилла, даже Чика Корею - у всех есть момент раскрытия в игре, когда ты чувствуешь: вот сейчас он беззащитный. У Ньюборна такой момент - редкость. Он как будто носит маску непогрешимости. Слишком блестяще. Слишком гладко. Как будто вместо исповеди - экзамен на вхождение в зал славы. Техническая динамика Ньюборна - всегда вверх. И это, пожалуй, его главная беда. Он не умеет делать драматургическую кривую внутри фразы: где нарастить, где отпустить, где шепнуть. Всё звучит, как crescendo, застрявшее в петле. Даже баллады у него звучат с настороженной готовностью «выдать пассаж». Слушаешь, и кажется: он не отдыхает, он работает - и ты устаёшь вместе с ним. Но да, есть моменты - и их не так мало — когда именно этот неистовый шквал, этот торнадо из нот вдруг становится чем-то органичным. Например, в Sugar Ray или Sometimes Iam Happy ты чувствуешь, что это не показуха, а подлинный кайф. Когда рояль перестаёт быть инструментом, а становится каким-то безумным продолжением нервной системы. В такие минуты Ньюборн звучит как ближайший наследник Тейтума, но с более жестким, угловатым бибоповым модулем. Ни один другой пианист, включая даже Оскара Питерсона, не имел настолько идеального сочетания правой руки-волнореза и левой руки-ямщика, ведущего аккордовую повозку по бездорожью блюза. Что сказать в заключении? Я люблю пианизм другого рода. Ньюборн - техник, спортсмен, инженер чувства. Его джаз больше про реакцию. Не про поиск, а про утверждение. И в этом, на мой взгляд, - его слабость. Но и его эстетика. Я не часто возвращаюсь к Ньюборну. Но чтобы опять послушать атлета или гладиатора - да, возвращаюсь, чтобы лишний раз удивиться: а ведь такое вообще возможно... -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Миша, спасибо! Очевидно, что это уже не Wish или Elastic, а другая комната. Зрелый, сдержанный, исповедальный джаз. Короче, более камерный Редман, ближе позднему ECM. Надо будет потом послушать внимательно. А Пол Корниш - пианист, за которым стоит следить пристально. Он пока не у всех на слуху, но в кругах молодых нью-йоркских музыкантов его уже давно читают «своим». Во-первых, у Корниша внятный и чистый тон. Очень сбалансированный. Он умеет пластично работать с пульсом и ритмом. Не просто «держит грув», а как бы пишет его заново вместе с басом и ударными. Это особенно слышно в медленных темпах, где важна каждая пауза. И потом — гармония. Корниш из тех пианистов, кто развивает аккордовую мысль, а не крутится вокруг стандартных оборотов. Его воображение легко уходит в расширенные терции, открытые квартовые структуры, полигармонии, но никогда не теряет связи с мелодией. Это делает его очень подходящим партнёром для такого рассказчика, как Редман. Пока он часто на вторых ролях, но судя по тому, как он себя ведёт рядом с Редманом, у него явно есть голос, который в будущем ещё скажет своё веское слово. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Прежде всего, спасибо что читаете ветку и принимаете в ней участие. Рад, что мои материалы востребованы серьезными любителями джаза. Flashback — альбом не просто хороший, а показатель настоящей джазовой зрелости. Это когда нет нужды ни торопиться, ни усложнять, но каждая нота как бы прожита. Я хорошо знаю этот альбом. Если говорить о Ballade in C-Sharp Minor, то - да, вы схватили суть: это не просто красивая вещь - она сделана по всем канонам лирического модерна, но внутри звучит как тихий личный монолог. Сама тональность (до-диез минор) - очень непростая, она всегда даёт ощущение «неуютной красоты». Это и Шопен знал, и Рахманинов, и вот теперь Дон Фридман берёт её и не просто импровизирует, а словно достраивает внутренний ландшафт. Там почти нет «блюзовости», но зато сплошной звуковой кинематограф, с мягкими падениями, задержанными разрешениями, дыханием. А News Blues и Ochre - совсем другая история. Вы правы: это модальная конструкция, но не в том смысле, как у раннего Тайнера или Колтрейна, а ближе к европейскому подходу: от тонального ядра - к свободной ассоциации. В Ochre особенно слышна работа с красками: это не столько мелодия, сколько живопись звуком. Очень живая работа секции - не толкает, а как будто направляет в стороны, вглубь. В News Blues Фридман уже чуть строже - это диалог с классическим блюзом, но в пересказе человека, выросшего на Шёнберге. Очень интересный контраст. А титульная Flashback - это квинтэссенция. Здесь и правда - вся архитектура модального авангарда: широкие гармонии, долгая горизонталь, редкая вертикаль, и импровизация не как фейерверк, а как раскручивание внутреннего напряжения. Здесь Фридман напоминает Андрю Хилла или даже Пола Блея. И рояль у него - не романтический, а почти философский: он не «играет красиво», а ставит вопросы. Вообще, весь альбом говорит полушёпотом. Так, что полностью разделяю Ваши восторги. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Дон Фридман - гигант, без натяжек, я бы даже сказал гений, который тактично держался в тени, но всю жизнь делал музыку высочайшего уровня. И его дебютник A Day in the City (1961) - не просто джазовый лонгплей, а концептуальная сюита. «Шесть джазовых вариаций на тему» - от раннего утреннего покоя до городского безумия час-пик. Всё через призму трио. А потом ещё две высоты: Circle Waltz (1962) и Dreams and Explorations (1964). Тут Фридман показывает, что он не просто наследник Эванса. Да, интроспекция, да, прозрачность, да, гармоническое чутьё, но он играет острее. Он не боится внезапных углов, ломаных интонаций, вспышек. В нём одновременно Пауэлл и тень авангарда. Что по позднему Фридману? Он не просто не сдулся; он остался страшно интересен. В 71 год выпускает сольник Piano Works VI: From A to Z (2006), и это - огонь. Энергия молодого хищника, но с мудростью старого льва. Там всё - от фортепианных атак до таких тонких, почти невесомых баллад. И ещё - Waltz for Debby (2003). Своего рода «разговор» с Биллом Эвансом. Но Фридман не копирует, а размышляет. Включает туда и свои пьесы, и Чика Корею, и даже Леграна. Это не просто трибьют, а диалог с традицией и с собой. Отдельный респект - From A to Z. Этот альбом - память об Аттиле Золлере, друге, гитаристе, композиторе. Дон долго не решался на эту запись (Золлер умер в 1998), но сделал это через 8 лет, и результат вышел тончайший: и скорбь, и свет, и Blues for Attila в финале как освобождение от печали. Кстати, критики называли этот альбом одним из самых содержательных на лейбле ACT. Я согласен. И про его выдающиеся трио не забываем. Timeless (2004) с Джоном Патитуччи и Омаром Хакимом и Scarborough Fair (2005) с Роном Картером и снова Хакимом. И плюс - возвращение к корням: Straight Ahead (2008) с Чаком Израэлсом и Джо Хантом - с теми, с кем записывал A Day in the City почти полвека назад. Вот так он сделал круг. Фридман, конечно, пианист для пианистов. Техника потрясающая. У него услышите всю рококо-орнаментику: арпеджио, каденции, вся эта классическая филигрань...Но звучит не как выставка, а как живой текст, где каждая нота на месте. Гармонии? Он ими жонглировал. Альтерированные краски, модальные повороты, неожиданные мажоро-минорные перемещения, но грамма пустоты. Всё - на руку драматургии. А ещё он был плотным мелодистом. Но лирика всегда с каким-нибудь диссонансным поворотом, чтобы не раствориться в сахаре. А в фастах - просто разлетается, будто Пауэлл врубился на второй скорости. Но, в отличие от многих - ни штампов, ни затёртых боп-ходов. Всегда оригинален, всегда неожиданно ловок. Когда нужно смело выходил за тональность: послушайте, например, его импровизацию в Quadrangle с Джимми Джуффри, где звуки не рифмуются, а взрываются. Роднит с Блеем или Тристано? Возможно. Но главное - с ним самим, потому что сохранял контроль и в самой дерзкой импровизации. Теперь про форму. Это вообще отдельный кайф. Его импровизации - это рассказ. Слушаешь и понимаешь: не поток сознания, а повествование. Логика, драматургия, экспозиция, кульминация. Иногда перед темой - отдельная каденция или прелюдия, как вступление к роману. Вот как в альбоме Strength and Sanity (2016): сначала фортепианный монолог, и только потом входит трио. Это уже не просто джаз - это клавишный театр. Игра в трио? Полифония! Он не просто «лидер», он - контрапунктист. Левая рука - не бэкграунд, а полноценный участник беседы. Бас, правая, левая - всё в диалоге, как в камерном ансамбле. И при этом - никакого занудства: всё с грувом, всё со свингом. И да, контрастность. От нежнейших пианиссимо до энергичных, почти перкуссионных ударов. Он мог ласкать клавиши, а мог буквально поджигать. Фридман был не просто пианист, это был режиссёр звука. А еще у Фридмана было потрясающее фактурное мышление. Уже в дебюте A Day in the City он выбрал путь не банального «тема - соло - тема», а сюитный подход, вариационное развитие. То есть не просто «сыграли и пошли дальше», а целая драматургия: одна тема, но каждый раз в новом настроении - утро, суета, размышления. И так будет и дальше: Фридман будет варьировать форму, не бояться входить в пьесу с импровизации или отложить тему до второго куплета. А теперь к фактуре. В сольной игре Фридман - оркестр в одном лице. У него руки живут своими жизнями. Левая - не просто ритм, а полноценный голос: пульс, бас, иногда даже перкуссия. Правая - и мелодист, и гармонист. Он умел не перегружать, хотя мог. Он любил развивать фактуру: начинает камерно - и вдруг разворачивает всю клавиатурную палитру, не теряя при этом основного мотива. Слушать Фридмана - это как побывать на мастер-классе: вроде бы всё просто, а на деле - бездна тонкостей. В трио - совсем другая модель. Здесь Фридман - диалогист. Не заполняет всё, а открывает пространство. Даёт слово басу, слушает барабаны. Он не тянет одеяло на себя, а строит коллективный саунд. Контрапункт, полилог, взаимное развитие идей. Это не «пианист плюс ритм-секция», это три голоса в разговоре. И вот здесь вспоминаем: он же — сосед Скотта Лафаро, и концепция равноправного трио у него с молодых лет. Как в проекте Pieces of Jade (2009), где слышно: он балансирует между Пауэллом (остроумие, энергия) и Эвансом (внутренний свет, утончённость). Это и есть Фридман: на стыке импульса и интеллекта, дерзости и сдержанности. Он мог с одинаковым огнём играть традиционный свинг. Вспомните его долгие годы с Кларком Терри (а Кларк Терри не каждого пускал за рояль), и в то же время отправляться в экспериментальные пространства, где гармония размыта, а структура на грани фри. Сайдмен или лидер? Да он был хорош в обеих ролях. В ансамблях Херби Мэнна, Чарльза Ллойда, Элвина Джонса Фридман вплетал свои идеи в ткань ансамбля. И при этом, когда он садился во главе трио или играл сольно - это был уже другой Фридман: сосредоточенный, формостроящий, с композиторским мышлением. Как будто у него было несколько фортепианных личностей, и все - с полным набором джазовых паспортов. Но, пожалуй, самое ценное - это его долголетие как художника. Он не завис на успехах 60-х, не стал пожизненно играть старые хиты и кормить публику ностальгией. Нет. Он постоянно развивался. Он не боялся переосмыслять стандарты, обращаться к наследию друзей, писать авторские сюиты и баллады, в которых ощущается опыт, прошедший через десятилетия. В этом он сродни настоящим мастерам, которые не боятся возраста, потому что знают: в музыке нет старости, если есть жажада сказать что-то по-новому. Вот за это мы его и любим, и возвращаемся к нему снова. Какие альбомы люблю, кроме уже перечисленных. Thingin’ (1995, HatArt) - концертная запись трио: Ли Кониц (альт-сакс), Аттила Золлер (гитара) и Дон Фридман. Уникальный межпоколенческий джем. Демонстрирует, как импровизация Фридмана переплетается с саксофоном в духе контрапункта Тристано-Коница. Пластинка ценна как документ многолетней музыкальной дружбы. Alone Together (записан 2008, издан 2013, Edition Longplay) - уникальный дуэт Дон Фридман и ХэнкДжонс (плюс ритм-секция). Два рояля ведут изысканный диалог, переплетая голоса на фоне баса и ударных. Историческая встреча поколений и редкий пример успешного ансамбля двух пианистов. Nite Lites (2015, Fresh Sound) - последний прижизненный альбом Фридмана, трио с Харви С. (бас) и Клеменсом Марктлом (ударные). Свежий, искрящийся сет, доказывающий, что даже на восьмом десятке лет Дон Фридман играл современно и вдохновенно. Strength and Sanity (запись 2016, Newvelle Records) посмертно изданный трибьют альбом, посвящённый музыке Букера Литтла. Фридман со своим последним рабочим трио возвращается к композициям, которые он когда-то записывал с Литтлом в 1961-м, предлагая вдумчивое переосмысление блестящей музыки композитора. Этот альбом стал символичным «прощанием» пианиста со сценой и одновременно замыкает круг, возвращаясь к истокам его молодости. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Я тут еще подумал и еще несколько альбомов на память пришло. Mockroot (2015) Tigran Hamasyan. Тигран Амасян. Парень из Армении собрал всё: и джаз, и электронику, и металл, и армянские распевы. Это прогрессивное трио, но с вокалом Тиграна, и всякими электронными штуками, и сильным драйвом. То он играет словно молитву с тонкими, почти детскими мелодиями. А через трек - будто молотом бьёт по клавишам, и бас с ударными превращаются в металлический пресс. Как у Мелдау - библейские аллюзии, литургии, так у Тиграна - армянская спиритуальность, песнопения, корни. Только если Мелдау - это кафедральный собор и орган, то Тигран - это древний монастырь в скалах. Mockroot - альбом-манифест. Такой же амбициозный, как Finding Gabriel. Только вместо архангелов - тени предков. Еще Promises (2021) - это работа Floating Points, Фэроу Сандерса и Лондонского симфонического. Тут история не про архангелов и не про политические сэмплы, а про чистое созерцание. Сорок шесть минут одной протяжной, медитативной сюиты, разбитой на девять частей - без ударных, только шепчущая электроника, тихие струнные и поющий медитативный саксофон Сандерса. А под ним - остинато британского электронного продюссера Floating Points (Сэм Шеперд), как электронный пульс. Альбом крайне минималистичен, созерцательный, и в этом его сходство с молитвенными моментами Finding Gabriel. Далее, Kamasi Washington The Epic (2015) – грандиозный тройной альбом Камаси Вашингтона - духовного, «космического» джаза в XXI веке. The Epic оправдывает свое название: это 172-минутная джазовая одиссея для большого ансамбля, 32-струнного оркестра и 20-голосого хора. Вашингтон смешивает традиции госпел-вокала, фанка, спиритуал-джаза 60-х (отсылки к Джону Колтрейну, Фарао Сандерсу) и современного соула/хип-хопа. По звуку The Epic менее электроный, чем Мелдау, но общая эмоциональная тональность – возвышенная, экзальтированная, с мощным хоровым размахом – делает оба альбома духовно родственными. Если Finding Gabriel – это «симфония» для джазового комбо, синтезаторов и хора, то The Epic – «симфония» для биг-бэнда, струнных и хора, и оба стремятся вывести джаз на уровень почти религиозного переживания.