-

-

Alcom на выставке Hi-Fi & High End Show Ural 2025. Когда деньги звучат

-

Концептуальные аудиосистемы TechnoLogica на Vinyl by MHES 2024

-

AUDIO ANALOGUE: Горячие новинки и ретро музыка (SalonAV)

-

Музыка в полном спектре. Новинки компании TechnoLogica на выставке Vinyl by MHES

-

Electrocompaniet AW800M. Два капитана

-

Borresen Z5 Cryo. Синдром отложенной жизни или Ускользающая красота

-

Electrocompaniet ECI 6DX Mk II. Викинг-многостаночник

-

Обзор. Усилитель Premiera T3S. Разумный hi-fi

-

Обзор. Акустические системы Børresen X3. Гиперболоид инженера Боррисена

-

TTT – новый бренд в портфеле компании TechnoLogica

-

Комплект Metronome продемонстрировал невероятную точность в передаче тембров и заметно расширил звуковой диапазон вверх — впечатления Николая Ефремова (салон AV) о полном сете Metronome AQWO.

-

CD или CD Rip?

-

AMC XIA150SE – душевный усилитель с твердым характером

-

Davis Acoustics Krypton 9. Изысканный французский звук

-

Fi Neo Stream. Новые грани аудио стриминга

-

ELAC VELA BS404. Универсальные полочники с характером

-

ELAC Varro Dual Reference DS1200 — сабвуфер с процессором DSP

-

Цифровой источник Cen.Grand 9i-92DE и ЦАП-усилитель для наушников 9i-92SA III. Переход на новый уровень

-

Кабели Harmonic Technology

-

Metronome AQWO получает престижную награду «Выбор эксперта»! Обзор от Николая Ефремова (Salon AV)

-

Новый флагманский акустический кабель Tchernov Cable Ultimate DSC SC

-

Домашняя работа. Обзор Davis Acoustics HERA 250

-

«Французские Ритмы» #4: Презентация громкоговорителей Davis Acoustics в московском аудиосалоне Pult.Ru

-

ELAC Concentro S 503. Красивые полочные АС с большими возможностями

-

High End звучание совсем не за хай-эндную цену! Audio Analogue Aacento получает престижную награду "Выбор эксперта"! Обзор от Николая Ефремова (салон AV)

-

Peak Consult: история, принципы и достижения

-

Выставка Fresh Hi-Fi & Vinyl Show в Санкт-Петербурге состоится 17-18 сентября

-

Kalista и Karan Acoustics. Ultra High End комбо на Toronto Audio Fest

-

Компания En-Trade Distribution стала дистрибьютором французского бренда акустических систем

-

Обзор TWS-наушников JVC HA-A7T. Бюджетная альтернатива

Наши статьи

-

Об этом клубе

- Что нового в этом клубе

-

Горячие клавиши джаза

crimzzzo ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

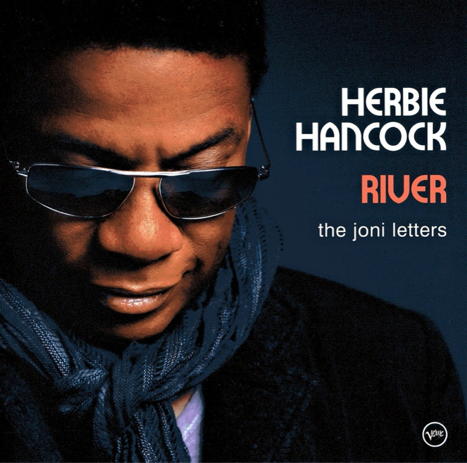

Из "джаза до 2000-х", Хэнкок-один из моих самых любимых музыкантов. В его музыку, в отличие от современных ему музыкантов, я врубился сразу и до сих пор. Блестящий, неожиданный, умеющий быть "на острие", но всегда узнаваемый. Сегодня, значит, у меня день Херби Хэнкока.))) -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

2007 Herbie Hancock — River: The Joni Letters Ну и вот тебе - 67. Кто бы мог подумать. Хэнкок, вроде как уже должен сидеть в мягком кресле, на пенсии, а он выпускает сорок седьмой по счёту студийник. И не компиляция, не реверанс, а полноценная сессия: акустический квинтет и разбор полётов на песни Джони Митчелл. Митчелл - фигурa уникальная; сама в своё время впитывала джаз (работала с Мингусом, приглашала Шортера и Пасториуса на свои записи). И цель у Хэнкока простая: взять её песни и показать, что в них не только позия, но и - джаз. Или, точнее, что они могли бы быть джазом, если бы кто-то раньше догадался так их сыграть. Ну, а сам Хэнкок? В 60-х был как взведенная пружина: би-боп, модальность, вспышки, Майлс. Характерная черта позднего Хэнкока - богатая аккордика и фактура при кажущейся простоте. Хэрби построил себе новую речь. Никакой беготни по гаммам, октавных пробежек и гимнастики. Он теперь скальпелем срезает все лишнее и знает, когда замолчать. И это не усталость, а - выбор. Его аккорды, как россыпь драгоценных камней: редкие, они мерцают полигармоническими обертонами, не перегружая музыкальной ткани. Он не вываливает ведрами арпеджио, а берёт мотив, сжимает его, перегоняет через регистры, проверяя на прочность. Его поздняя игра - не в скорости, а - в весе. Пожилой алхимик, из одной ноты выжимающий золото. В 60-х Хэнкок был хищником. Молодой, голодный, с пальцами, рвущими хард-боп в клочья. К 2007-му он превратился в мудрого рассказчика. На River маэстро не давит, а вместе с группой слушает и дышит. Саксофон Шортера для него - собеседник, а не контраст. Вокал - не повод для сольного спурта, а линия, которую он подкрашивает, обводит, поддевает снизу крохотным рифом. Но когда дают пространство, пианист не церемонится. Увлекает на авантюрные территории, сохраняя ауру песни. Поздний Хэнкок стал точнее. Каждый аккорд - реплика в диалоге; каждый мотив - попытка заново услышать тему. Команда? Да тут можно только мечтать. Шортер, Колаюта, Холланд, Луэке (гитарист из Бенина). Не сессионщики по вызову, а - лаборатория взаимодействия. Каждый знает, когда сказать, а когда промолчать. Хэнкок стремился отстоять джазовую плоть проекта. Не замазать Митчелл глянцем, а дать её песням другую жизнь. Шортер на River - не лидер и сайдмен, а - фантом. Заходит, произносит одно слово - и растворяется. Не строит мелодий, не прокачивает тему, а просто вбрасывает звук - и ждёт, как на него отзовётся пространство. Уэйн всегда был экономен, но здесь превращается в аскета. Не говорит - намекает. Не импровизирует - присутствует. Ни одной лишней ноты. И всё равно каждый его вход - на вес золота. Шортер на River - не просто знак уважения Хэнкока к давнему другу. Это историческая ось, на которой держится альбом. Уэйн - не гость в мире Джони Митчелл. Он уже был там, записываясь на ее альбоме Mingus, в 1979-м. Саксофонист знает её интонации, её нерв. Когда он с Хэнкоком входит в студию, то не «интерпретирует» Митчелл, а продолжает разговор, начатый сорок лет назад. И это слышно. Между саксофоном и роялем - сверхчеловеческая телепатия. Хэнкок и Шортер не играют друг с другом, а разговаривают как два старых джазовых монаха. Вспоминают, как это было, и одновременно показывают, что всё ещё могут. Хэнкок говорит в интервью: «Он сейчас играет лучше, чем когда-либо». Каждая фраза, как мазок японской тушью. The Guardian сравнила эту группу с квинтетом Майлса середины 60-х. Может, и перегнули. Но понятно, откуда сравнение. Тот же дух: свобода без анархии, интеллект без педантизма, свинг без шаблона. River - не соло-альбом. Забудьте эту формулу; тут - не шоу талантов. Костяк - ось Хэнкок-Шортер. Говорят вполголоса, но каждое слово попадает в цель. Хэнкок с продюсером Ларри Кляйном не просто устроили кастинг на «лучший голос для кавера». Джони здесь не предмет воспоминаний, а - материал. Живая ткань, с которой каждый работает как с партитурой. Ключ к этому - текст. Музыкантам раздали слова, а не ноты. Перед началом сессии читали, обсуждали, старались глубже понять, о чем поёт Джони. Получилась коллективная работа с поэтическим телом песни. В итоге - не компиляция голосов, а единая сплетенная ткань. Кто бы ни пел - слышен один и тот же нерв. Вот в чём сила River. Пластинку открывает «Court and Spark». Нора Джонс - не чужая в этих водах, но и не совсем своя. Не суёт ни фальшивой «джазовости», ни поп-драматизма. Её голос - теплый и ленивый. Хэнкок начинает в одиночку акварельный пролог на рояле. Потом подтягивается ритм-секция: щётки Колаюты вяжут восьмушки, Холланд продвигает линии, Луэке - минимум цвета, максимум простора. А потом входит Шортер. Три ноты, пауза. Полфразы - и всё. Но именно это «всё» и нужно. Он не солирует; он досказывает. Затем у него короткое соло, потом - у Хэнкока. Ни один не выходит из грува. Они просто раздвигают структуру песни, чтобы наполнить воздухом. Весь трек словно капсула. Песня не изменяет себе, но в ней появляется вторая сцена - сцена импровизационного мышления. Тина Тёрнер на джазовом альбоме - повод для скепсиса. Но она не подкачала. Edith and the Kingpin - один из лучших номеров. Тина не кричит, а шепчет блюзовым тембром. Фразирует расслабленно, чуть позёвывая, позволяя прозвучать каждой ноте. Ансамбль играет в полтона. Это уже не амфетаминная Тина 70-х, а персонаж: зрелый, уставший, знающий цену словам. На «River», на британской поп-соул певице Корин Бэйли Рэй хочется задержаться. Корин - не джазовая вокалистка, но по духу близка Митчел. Она поёт не по канону. Без хрипотцы и оттяжек, но и без глянца. Голос, как луч на воде: не режет, а играет. В её «River» меньше драмы, чем у Митчелл, но больше надежды. Бразильская вокалистка Лусиана Соуза исполняет на альбоме песню «Amelia» (с диска Hejira, 1976). Это, пожалуй, самый джазовый вокал среди гостей: Соуза - певица с академичной джазовой фразировкой, и к тому же большая поклонница Митчелл (её собственный альбом The New Bossa Nova 2007 года во многом навеян стилистикой Джони). Её тонкое вибрато и аккуратное интонирование отлично легло на босановообразную аранжировку. Да, и Шортер здесь играет одно из самых красивых соло. Если River - это разговор музыкантов о поэзии Митчелл, то «The Tea Leaf Prophecy» - момент, когда в комнату входит сама Джони. Её голос - уже не прежний хрусталь 70-х. Он стал приглушенным, бархатным, с трещинками времени. Но в этом-то и сила. Она здесь не «исполняет», а вспоминает. Песня о её матери звучит так, будто рассказчица берёт нас за руку и ведёт в полумрак собственной памяти. Ни пафоса, ни демонстрации - только тёплый, уставший свет. Символично, что на всём альбоме Джони появляется только единожды. Но этого достаточно: пьеса звучит как благословение автора своему джазовому посвящению - трепетный, меланхоличный номер, где соединяются прошлое и настоящее. Самый эксцентричный эпизод альбома - Леонард Коэн с композицией «The Jungle Line». Коэн - бард-декламатор, и он реально читает текст «The Jungle Line» под аккомпанемент Хэнкока. Оригинал - одна из самых экспериментальных вещей Митчелл, в которой описываются первобытные ритмы африканской музыки, смешанные с урбанистическим пейзажем. Никаких ударных и саксофона. Только голос и фортепиано. Коэн низким, шершавым гипнотическим голосом читает причудливый сюрный текст, а Хэнкок свободно импровизирует на рояле, реагируя на поэтические образы. Упоминаются «барабаны джунглей» - пианист отвечает ритмической пульсацией. Появилась «спящая Валькирия» - влетает тристанов аккорд. Получается экспериментальная поэзия под музыку, в стиле Джила Скотт-Херона или парижских битников. Стоит упомянуть и чисто инструментальные пьесы. Это - «Sweet Bird» (ещё одна композиция Митчелл), а также «Solitude» Эллингтона и «Nefertiti» Шортера. Как писал сам Хэнкок, эти композиции были включены потому, что сыграли важную роль в становлении Митчелл как музыканта (Джони в детстве обожала запись «Solitude» в исполнении Билли Холидей, а творчество Уэйна вдохновляло её впоследствии). «Nefertiti» — лакмус. В 1967-м у Майлса это был ритуал: тема крутится по кругу, а вся драма - в барабанах Уильямса. Версия 2007 года идёт иным путём. Шортер не задерживается на исходной фразе, а сразу срывает покров с мелодии. Не цитирует, а варьирует. А Хэнкок - не подпевала. Он вызывающе вбрасывает аккорды. На рояле - хлёсткие, резкие реплики, почти спор в курилке. И в этой горячей перебранке рождается новая форма пьесы. «Nefertiti» на River - дань уважения Майлсу, и демонстрация того, что и в 67 лет можно зажигать не хуже молодых. А вот «Solitude» - полная противоположность. Здесь всё замедляется, Шортер играет тему Эллингтона с таким тёплым, бархатным тоном, что кажется, будто саксофон рыдает. Хэнкок едва касается клавиш, почти убирает руки. Пара басовых фраз, тонкие тени гармоний - и всё. В стиле позднего Дюка. Успех альбома был поразителен: River стал вторым инструментальным джазовым альбомом, выигравшим «Грэмми» в основной номинации альбома года после Гетц/Жильберто в 1965-м. Но даже и без этой награды он бы остался в истории как редкий пример того, как великий джазмен может вступить в диалог с миром авторской песни не потеряв себя, а наоборот, обретя новое звучание.- 467 ответов

-

- 10

-

-

-

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Да, интересный лейбл, на котором каждый пятый альбом - дуэтный. И вообще этот лейбл воспринимаю, как некую звуковую лабораторию. Там всё время чего-нибудь исследуют. Например, исследуют микроструктуры: как пульсация фортепиано может сливаться или спорить с металлическим резонансом вибрафона, с шумом малых барабанов, с дыханием томов. И музыканты все время прислушиваются: а возможна ли такая музыка? Каждый инструмент пытается акустически «подзарядить» другой. Короче, эксперименты на грани акустической алхимии, где каждый звук исследуется как физический и психологический импульс. Кстати, они же (Intakt) чуть не первыми начали сознательно издавать женщин-импровизаторов. Ну а что поделать, если именно женщины в европейском авангардном джазе с 1980-х годов оказались в авангарде. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

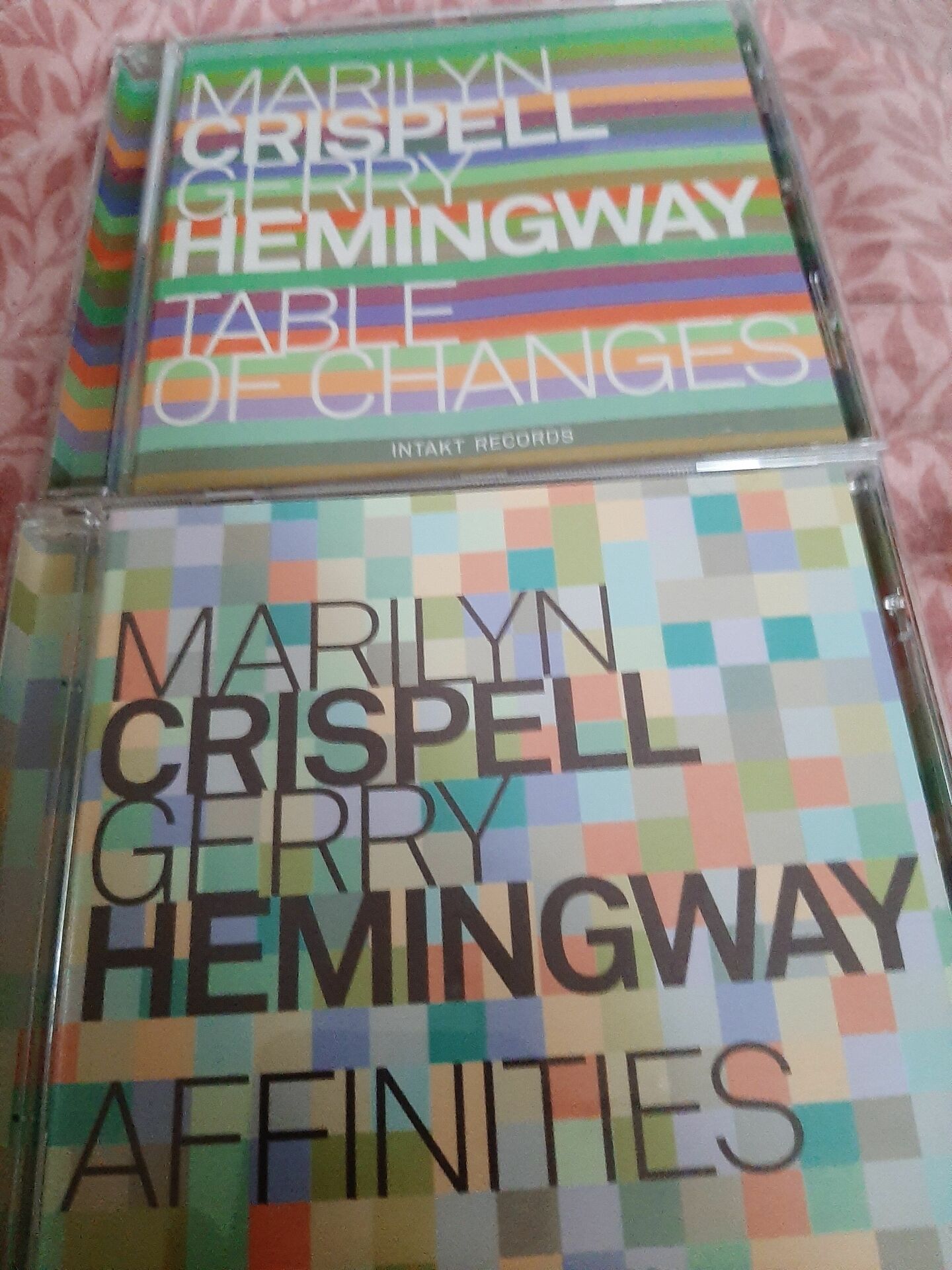

Даа! Чуть не забыл! И вспомнил вчера перед сном! О замечптельной пианистке Мэрилин Криспелл! Очень и её игра мне нравится! И кстати Евгений,есть у меня два диска её дуэтов с Джерри Хемингуэем! Тоже рояль и ударные! Там правда и перкуссия с вибрафоном присутствуют!(он же,Хемингуэй) Но альбомы хорошие. Опять же имхо. И тоже на Intakt. Вообще Intakt много выпускают,то что мне нравится! )) -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Блиин! Дома тут "зашился" и забыл прочетать,главное! Об альбоме Эндрю Хилла! Сейчас прочту! ))) -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

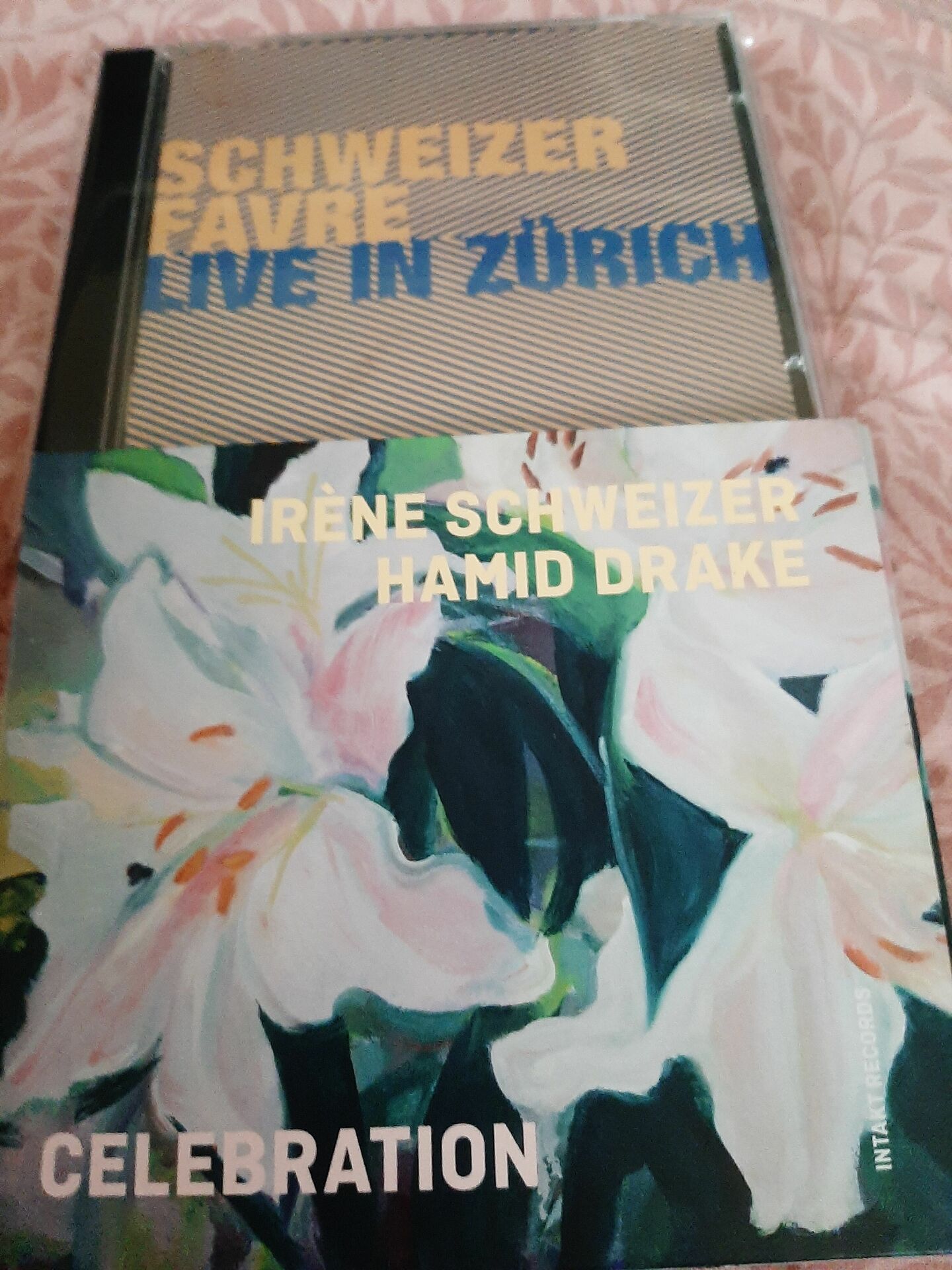

Я слушал Швейцер. Если сравнивать, то Такасе с Бенником - диалог двух провокаторов. А Швейцер с Фавром или с Хаимом Дрейком - музыка согласия. Такасе - бросок ножа, а Швейцер - акварельный мазок. Швейцер - энергия притяжения, где фортепиано и барабаны подбирают друг к другу ключи. Если бы нужно было выбрать одну дуэтную пластинку для уединённого прослушивания ночью, то я бы выбрал Швейцер с Дрейком. А если хочется, чтобы вынесли мозг - Такасе и Бенник. Александр, Вы говорите: «мне казалось, что там контрабас!», а я скажу: это и есть высший комплимент артисту. Потому что вы услышали не то, что есть, а то, что могло бы быть, а это означает, что музыка ожила не просто в динамиках, а у вас в голове. В этом и есть магия импровизации: не воспроизведение, а - провокация воображения. В Blue Monk она иногда буквально заставляет уши поверить, что где-то между ней и Бенником на заднем плане затаился чей-то добрый старый булькающий контрабас. Это делается так. Она активно использует самые низкие ноты фортепиано, которые звучат очень глухо, тяжело, телесно, и именно контрабас часто играет в этом диапазоне, особенно при «шагающем басе» (walking bass). И Такасе левой рукой делает резкий, точный, короткий удар по нижнему регистру, удерживает нотку чуть дольше, создавая «тяжесть» баса. Эти ноты звучат коротко, отрывисто, как pizzicato на контрабасе. Она играет низкие ноты не как пианистка, а как прекуссионистка. Это и рождает иллюзию плотности, как будто за фортепиано спрятан настоящий контрабас. Потом она оставляет паузы в низком регистре, в нужных местах, чтобы дать воображению слушателя «доиграть» линию баса. Важно, как она извлекает звук: даже на самых мягких нотах внизу она добивается упругости атаки, которая ближе к звучанию струны, чем к молоточкам. Это требует тонкой работы с педалью - минимум сустейна, максимум ясности. Другими словами, ваш мозг достраивает образ баса, потому что пианистка даёт ему нужные подсказки. Скажу так: технически то, что делает Такасе - реально трудно. Не физически, а музыкально, чтобы это звучало как бас, а не просто как каша внизу. Плохая имитация баса звучит плоско. Нижний регистр на рояле очень гулкий и легко превращается в «грязь». Надо контролировать атаку, не злоупотреблять педалью, уметь глушить, если нужно. Контрабас по природе даёт вибрацию и постепенный спад звука, а пианист должен иммтировать это техникой (например, повторные лёгкие удары или трели). Такасе справляется. Потому что у нее потрясающее чувство ритма; она знает, как «строится» линия: хроматика, обыгрывание аккордовых тонов, скачки. Она владеет паузой, а это делает бас правдоподобным - ведь бас не трещит без конца. И, наконец, она - наглая! А это для джаза очень важно. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Очень рад,что этот альбом Вам понравился! Мне то он,тоже очень нравится! Да в принципе рояль и ударные меня не смущают,а наоборот интересно. Просто,как то привычней,что ли к дуэтам рояль саксофон и.т.д. )) Будете смеяться, но это один из первых моих дисков дуэта рояль/ударные и т.к. я люблю многих джазовых пианисток(особенно Швейцер) и покупая этот диск(Такасе я тоже,люблю) и покупал я из за нее,то проскользнула мысль, хм.а нафига ей ударник?! Она и одна справится! )))) А оказалось супер интересно и хорошо! И кстати Евгений! Вы напомнили о моей любимой Швейцер ! Ии! О стыд мне и позор! Я "полез" на полки и обнаружил,что у меня есть два её альбома дуэтов с ударными! (см.фото.)Один из них, тоже на интакте! Срочно,сегодня послушаю! )) Может и Вас заинтересуют. Ещё раз спасибо Вам за интереснейшую рецензию! P.s. да,чуть не забыл! Насчёт имитации Такасе баса! Когда первый раз поставил альбом "Blue Monk", то в некоторых моментах,казалось мне не опытному,что "проскакивает" контрабас! Прислушался. А это же она так имитирует! Уж пардон,чуть не офигел! Если я конечно не путаю альбом! Но,кажется это "Blue Monk". Но она это делала и это супер! )) -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

2006 Эндрю Хилл Time Lines (Blue Note, 2006) Когда в 2006 году Эндрю Хилл выпустил Time Lines, ему было 68. За плечами - рак, почти десятилетия вне мейнстрима, молчание Blue Note. Но вместо ностальгического подведения итогов он возвращается на лейбл так, будто Point of Departure вышел вчера. Играет - не как ветеран, а как человек, которому срочно нужно высказаться. И вот что по-настоящему поражает: он говорит это своим языком. Тем самым. Да, здесь снова трубач Чарльз Толливер - старый боевой товарищ по сессиям конца 60-х. Но дело не в «возвращениях». Ведь Хилл возвращался не раз. В конце 1980-х он вернулся на Blue Note, возглавив группу с тогда ещё очень молодым альтистом Грегом Осби на альбомах Eternal Spirit и But Not Farewell. После очередного перерыва он вновь вернулся, теперь уже на Palmetto, с альбомом Dusk, в котором сознательно стремился воссоздать звучание секстета с Point of Departure, добившись в этом потрясающего успеха. И Time Lines - это тоже не комбэк, а - взлёт. Хилл ни на секунду не пытается угодить. Его фразы всё ещё порывисты и угловаты, гармонии до конца не улажены, а мелодии будто ускользают, но только чтобы вернуться с новой силой. Он бросает нам ноты, словно брошенные кубики: следи за тем, как они падают. Ни одного случайного аккорда. Ни одной банальности. Он будто говорит: «Я вам это ещё в 60-х играл, но теперь вы готовы это услышать». В этом альбоме - зрелый модернизм, в котором всё ещё пульсирует та же кровь. Он не стал мягче, а стал чище. Это тот же авангард, но уже не как вызов, а как форма жизни. В Time Lines есть рубато, где всё держится не на метрономе, а на доверии. Есть тема, где лиризм идёт в обнимку с хрупкостью. Есть композиционная многослойность, в которой можно утонуть, если слушать поверхностно. А если вглубь - вас ждёт музыка, которая награждает внимание. Это не ретро и не поздний стиль, это просто - Хилл. Он не стал памяником самому себе, не застыл в бронзе. И Time Lines звучит не как «ещё один альбом» ветерана, а как запись, без которой уже невозможно представить историю джаза. Легко сказать - многослойная музыка. Но в случае с Хиллом это не просто образ: Time Lines звучит как джазовый палимпсест, где на одном и том же месте одновременно пульсирует несколько временных пластов. Хилл будто сразу живёт в нескольких ритмах. Вот она, фирменная «временность во времени» - time-within-time. Еще с 80-х крутится это выражение среди критиков. Но здесь оно особенно в точку: уже в заглавной пьесе Хилл задаёт размер 11/8, но настолько гибко обращается с акцентами, что тактовые черты просто исчезают. То же и в «Ry Round 2»: 5/4 и 4/4 перетекают друг в друга, как коньяк в кофе. Но не думайте, что вся магия - в метрических фокусах. Не менее важна и остинатная основа – повторяющиеся фигуры, создающие гипнотический грув. Хилл опирается на прочный каркас: бас Джона Хеберта держит форму, как шаман на бубне. Его остинато - не просто пульс, а - изломанный пульс. Ломаные риффы, повторяющиеся с лёгким смещением, создают ощущение не хаоса, а зыбкости. И на таком фундаменте Хилл строит свои гармонические конструкции - порой как блюзовый Монк, порой как академический Пауль Хиндемит (у которого Хилл учился и впитал уроки модернизма): аккорды у него кластерные, резкие, будто сразу окрашенные в несколько тональностей сразу. Но что самое удивительное: эта гармоническая жесткость не убивает мелодию. Она только подчёркивает её. Лиризм Хилла бывает диссонантным и перкуссивным, а бывает - насвистываемым. Вот ведь парадокс: ты слышишь фразу, построенную на гремучей смеси двенадцати тонов, а потом ловишь себя на том, что тихо её напеваешь. Не забывайте и про динамику. Хилл в ансамбле - дирижёр с клавиатурой: в «Malachi» он аккуратно рассыпает аккорды, давая высказаться духовым, ритм-секции, а потом оставляет пустоту, как ткань для следующего жеста. Его сольные эпизоды - это уже запредельный уровень. Там, где другой пианист загромоздил бы клавиатуру пассажами, Хилл выбирает каждую ноту как жемчужину. Заключительный соло-вариант «Malachi» звучит как молитва. Вот за это мы его и любим: он умеет говорить через паузы, его диссонансы не разрушительны, а чувственны. Time Lines - альбом, в котором каждая композиция словно подсвечивает каждую грань музыкального сознания Эндрю Хилла. Это не сборник «джазовых номеров», а драматургически выстроенный цикл. Malachi - траурная мессса для старого друга басиста Малакея Фэйворса (из Art Ensemble of Chicago), с которым Хилл играл ещё в конце 50-х. Густая «плачущая» медь Толливера и пронзительные линии кларнета Грега Тарди парят над мягкой ритмической пульсацией, создавая эффект реквиема. Причем, групповая медитация в начале превращается в сольный шёпот Хилла в финале. Два прочтения, как два взгляда на прощание: один публичный, другой личный. Дальше Time Lines - центральный нерв альбома. Здесь Хилл - хореограф времени. Остинатный мотив качается на ритме 11/8, духовые перекликаются в странных, почти «гуляющих» фразах. Бас с ударными держат всё в разбалансированном равновесии, а грув при этом завораживает. Словно смотришь, как маятник бьет не в такт, но всё равно отсчитывает время. Временные линии наслаиваются друг на друга - от джаза до модерна, от Африки до авангарда, от медитативного грува до структурной алгебры. Постоянный ударник Хилла Эрик МакФерсон дразнит пульс, играя где-то между ДеДжонеттом и Кристенсеном. И вот вам двойной фокус: две версии Ry Round. В первой - качающий свинг, духовые бросают резкие осколки фраз, а Хилл играет своеобразный аккордовый контрапункт против линий духовых, что только усиливает ощущение свинга внутри общей угловатости формы. Во второй - всё ускорено, напряжено, на грани срыва: это уже бешеный бибоп на нерве. И оба подхода работают. Это не просто вариации, но демонстрация того, насколько пластична группа Хилла, насколько легко она меняет кожу, не теряя сути. Smooth - неожиданная ироничная передышка. Быстрый свинг, разговор медных, но и тут всё не так просто. Форма здесь - словно нарушенное «рондо», акценты смещены. Весело, но с подвохом. Тарди на кларнете и Толливер на трубе ведут оживленную беседу: обмениваются короткими фразами, повторяют и перекликаются друг с другом. Это - игривый, скоростной разговор медных. Подобно Монку, который любил неожиданно «поддеть» солиста колким аккордом, Хилл - заговорщик: подталкивает, подзуживает, подыгрывает партнерам, оставаясь частью коллективной импровизации. Всё это складывается в архитектурно выстроенный цикл. Time Lines не разбегается на треки, а собирается в завершённую форму. Не забудем и о грустной подоплёке: Time Lines - последний студийный альбом, выпущенный при жизни Хилла. Он записывал его уже зная о диагнозе, но не дал ему прорваться в музыку. Никакой исповеди, никакой печали - наоборот, столько жизни и воли, что хочется поверить в бессмертие. Критика не скупилась. Down Beat отметил историчность события. All About Jazz назвал альбом «сияющим и бессмертным». Jazz Times - «одним из самых мощных в карьере». И они правы. Этот диск - кульминация. Это финал с восклицательным знаком. Не поздний успех, не привет из прошлого, не ностальгия. Это заявление: Хилл по-прежнему на передовой. Финальный аккорд? Возможно. Но какой. Через год его не стало. И вот ты сидишь, слушаешь и ловишь себя на мысли: эта пластинка может быть и первой, и последней. Потому что она - вне времени. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

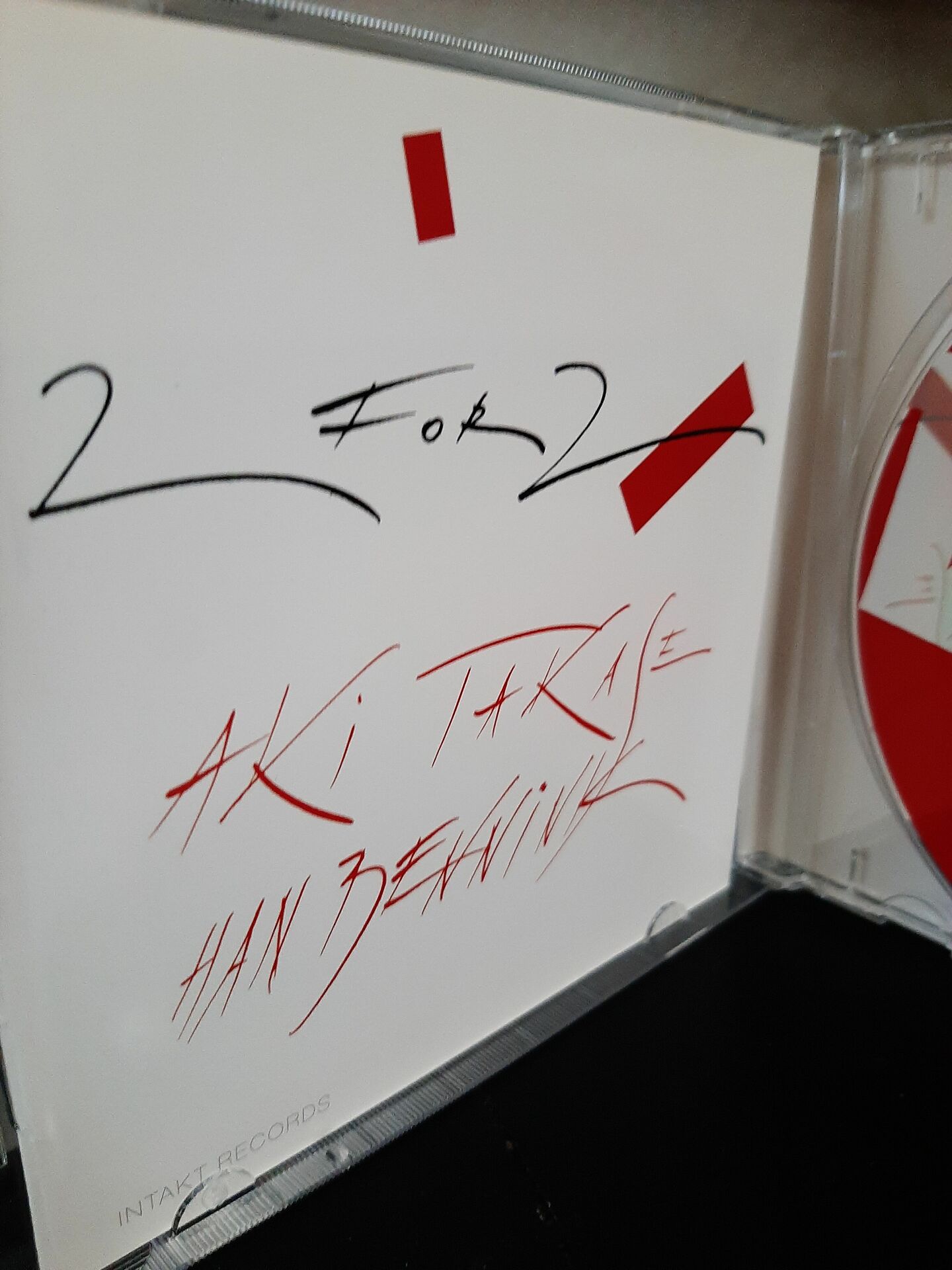

Послушал. А что, Александр, смущает? В принципе конфигурация рояль–ударные не нова. Например, был дуэт в конце 70-х Тейлора и Роуча, потом Блея и Мотиана, Цириля и любимой вами Ирен Швейцер. Кстати, тот их альбом конца 80-х (тоже на Intakt) - явный предвестник дуэта Такасе-Бенник. То есть, традиция есть. Просто в дуэте фоно-барабаны очень непростые условия игры. Когда у тебя нет баса и духовых, ты теряешь две вещи: опору на тональную массу и развёрнутую мелодическую линию. Роль баса - утяжелить и заякорить гармонию. Когда баса нет, пианист теряет точную вертикаль аккордов, то есть ему приходится всё гармоническое напряжение переносить на левую руку. А саксофон, труба, кларнет - это основные носители мелодической линии. Даже если пианист очень выразителен, всё равно нет артикуляции дыханием, которая оживляет фразу. Импровизационное пространство становится более абстрактным - меньше «песенности», больше фактуры, ритма. Из этого следует только одно: дуэту эти ограничения нужно как-то компенсировать. В этом смысле, в альбоме всё хорошо. Нет, всё очень хорошо. Как компенсирует Такасе? У неё левая рука становится фантомным басом. И, играя в разных регистрах, она перемещает его то вниз, то ближе к центру. Такасе активно использует контраст между левой и правой рукой. Если ты лишён баса и духовых, тебе приходится самому «растянуть» звук по вертикали, то есть создать контраст регистров. Левая рука уходит в низкий диапазон, создавая иллюзию басовой опоры, а правая рука - наоборот, играет в высоком регистре, часто резко, перкуссивно, иногда мелодически. Это создаёт ощущение широкой панорамы, будто на сцене всё-таки присутствует несколько голосов. Появляется вертикальная динамика: удары внизу как гулкий фундамент, звенящие выбросы вверху как вспышки света. Такасе без проблем имитирует щипок контрабаса, шлёпок по струне. Кроме того, вместо функциональных аккордов она строит гармонические текстуры. Может из одной ноты создать ритмическую игру: повторять, варьировать, контрапунктировать с барабанами. Может задержать педаль, давая звуку «вылетать» и «растворяться», создавая облака звука. Это всё и называется «тектурой» - музыка, которая не движется линейно, а разворачивается как звуковое поле. А мелодику Такасе вытаскивает из кусочков: фразы часто не длинные, но звучат именно вокально. А Бенник? У него барабаны звучат как контрабас. Бенник работает не как ритм-секция, а как грубая перкуссионная линия баса. Он повторяет акценты, замещая вальсирующую линию баса. На малом барабане и томах он может развить фигурацию, которая звучит как остинато. Духовых нет, но что делает Бенник? Он играет темброво, заставляя тарелки «петь», растягивая сустейн. Резонанс гонга или флажолеты на ободке барабана - это его «мелодические» элементы. Это похоже на теневую игру саксофона. Он использует тональный шум: щётки, палочки, резиновые модуляции, создавая контрапункт к пианино не по высоте, а по спектру. Лёгкий шорох - вместо вибрато, удар по дереву - вместо «округлой» интонации медных. Бенник вообще не задает тайм, как традиционный свинговый барабанщик, а реагирует, тормозит, врывается - это контактная импровизация, а не метрономическая сессия. Слушая этот альбом, у меня было с первых минут ощущение, что Такасе и Бенник не играют вместе, а выясняют отношения на сцене. Здесь нет деликатного обмена: они нападают друг на друга звуком, перехватывают фразы. И при этом - постоянно на связи. Эта музыка с наглой харизмой, но держится в эстетических рамках. Они играют одновременно внутри и вне формы. Возьмём, например, монковский материал. Такасе не подыгрывает стандарту, она вырезает из него куски, перекраивает, вставляет интервалочки, которые отдают то Шёнбергом, то цирковым гротом. Это постмодернистское конструирование: ты слышишь знакомую гармонию, но только как отражение в разбитом зеркале. А Бенник может одной палочкой создать спектр, достойный целого оркестра. Он может сделать «вшшш» на хай-хэте, и это будет самая выразительная нота. Этот альбом с юмором. Там много насмешки, грима. Это не пафосная свобода, а живая, уличная, почти цирковая. Почти Бастер Китон на фри-сцене. Нет показной «серьёзности» фри-джаза. Two for Two - один из тех редких дуэтов, где ты не скучаешь по басу. Эти двое делают больше, чем некоторые квинтеты. Здесь нет «недостачи», есть переизбыток идей. Мне очень понравился альбом. После Two for Two ты чувствуешь не восторг. Не эйфорию. Ты чувствуешь, как будто ты только что пережил спор, но - тот, который вдохновил. Не оскорбил, не отнял энергию, а наоборот - впрыснул её. Музыка как укол адреналина. Спасибо! -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Рад,что своей ссылкой доставил Вам удовольствие от прослушивания! И хотел бы Вам предложить к прослушиванию(если,конечно не слушали) любопытный дуэт рояля (Такасе) и ударных( Беннинк)! Ладно там рояль и сакс или бас! А тут ударные! И естественно узнать Ваше мнение. Хотя думаю этот альбом в плане рецензии Вам будет мало интересен! Там есть и произведения Монка и одна тема Долфи. )) НО. Ударные! Беннинк,конечно показывает мастерство,но всё равно мне кажется..... Спасибо. Aki Takase & Han Bennink. "Two For Two." 2011. Intakt. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

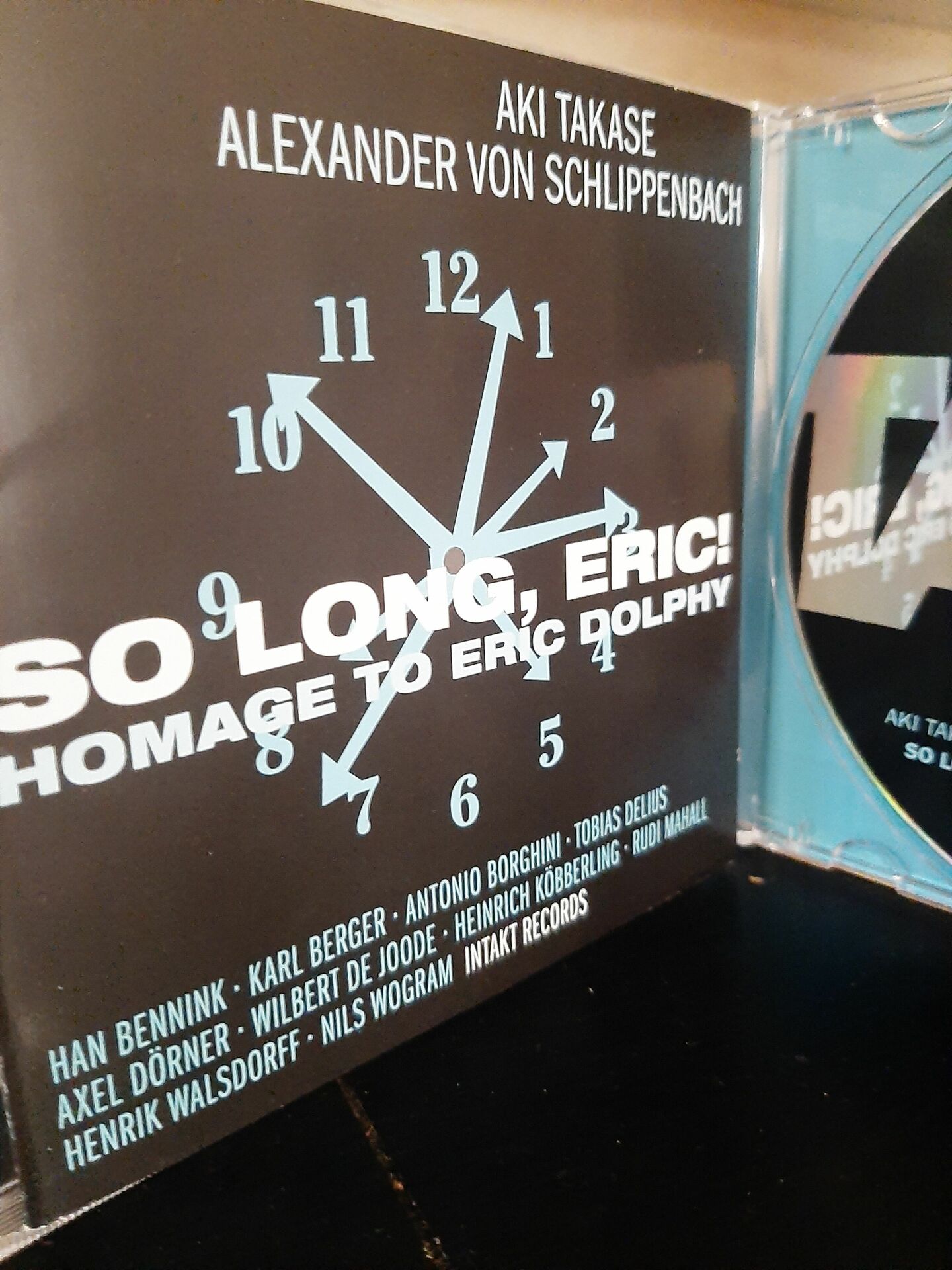

Вы меня не мучаете - что вы! Именно ради таких разговоров и создаются ветки. Так что - не то, что не в тягость, а наоборот - в удовольствие. Теперь об этом трибьюте. Я вчера впервые послушал этот альбом, и у меня не было ощущения «трибьюта» - не было вот этого привычного: «давайте мы сейчас вам аккуратно и благоговейно воспроизведём великого Долфи, только в современной обработке». Нет. Это вообще не альбом-поклон. Это альбом-ритуал: светский, аналитический, живой. Удивительное ощущение: как будто Долфи - не человек из прошлого, а твой коллега, которого пока нет, но он вот-вот войдет в комнату. Вся музыка построена вокруг его синкоп, его прыгающей логики, но никто не пытается играть «как он». И это высшая форма уважения. Что меня поразило? Коллективный интеллект ансамбля. Ты буквально слышишь, что музыканты мыслят, как дышат одним воздухом. Это не просто «фри», это согласованная свобода, в которой каждый знает, когда отступить, чтобы раздался чужой голос. Это ощущение музыкального такта, не в метрическом, а в этическом смысле. Потом мне симпатична их ирония без какого-либо цинизма. В пьесах вроде “Hat and Beard” или “Les” есть лёгкая пантомима Долфи, но без карикатуры. Это - мудрая ирония, как у старого друга, который тебя хорошо знает. И, конечно, мне нравится отсутствие глянца. Запись музыка не старается быть «мягкой», «уравновешенной» или «легкой для восприятия». Тут никто музыку не приглаживает, что я джазе ценю больше всего. Никто не прячется за оригиналами Долфи, а на каждом участке строят свои маршруты. Подход к оркестровке очень шлиппенбаховский. Такасе не лезет на первый план, но мастерски расчерчивает форму. Шлиппенбах... На мой взгляд, иногда он звучит тяжеловесно, особенно в контрасте с тонкой ритмикой Долфи. Его фразировка может быть угловатой, на грани разрушения, но в этом - его стиль. Золотая жила записи - это, конечно, сольные эпизоды. В лучших моментах - дух захватывает. Но, по мне, существует в альбоме некоторая перегруженность. Местами слишком много всего. И не всегда понятно, что именно слушать. В духовых текстурах теряется интонационный рельеф Долфи, особенно его фирменная «изломанная лирика». Там, где у Долфи - прозрачный ансамбль и острота, здесь - тучность, объём, наслоения. Это другой мир. Не плохой, но - другой. И если кто-то ждёт Out to Lunch в классическом смысле, то будет сбит с толку. Вместо фанкового ритма - вздёрнутая полиметрия. Но на такие альбомы, как So Long, Eric, нужен настрой - и даже больше: внутренняя готовность. Это не та музыка, которая "заходит" на автомате. Это не эмоция с ярлыком, не «грусть», «радость» или «ностальгия». Это музыка, которая требует, чтобы ты сам снял с неё упаковку - руками, ушами, вниманием, терпением. Так что нет, Александр, вы меня не мучаете. Вы просто дали мне повод познакомиться с интересным альбомом. А за это - огромное спасибо. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Тогда,а каково Ваше мнение об этом альбоме? И опять Такасе и великие! На этот раз один из самых,самых моих любимых музыкантов Эрик Долфи!(есть все альбомы+) Да ещё она же здесь,кажется со своим муженьком! Больше "мучить" Вас не буду! Уж пардон. -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Никому еще здесь ни в чем не отказал )) -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Спасибо за ответ. Очень интересно было, узнать Ваше мнение! Т.к. мне этот альбом,тоже очень нравится! P.s. и это не последний альбом о котором бы я хотел узнать Ваше мнение. Будут и другие. Если Вы,конечно не откажете в любезности. )) -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

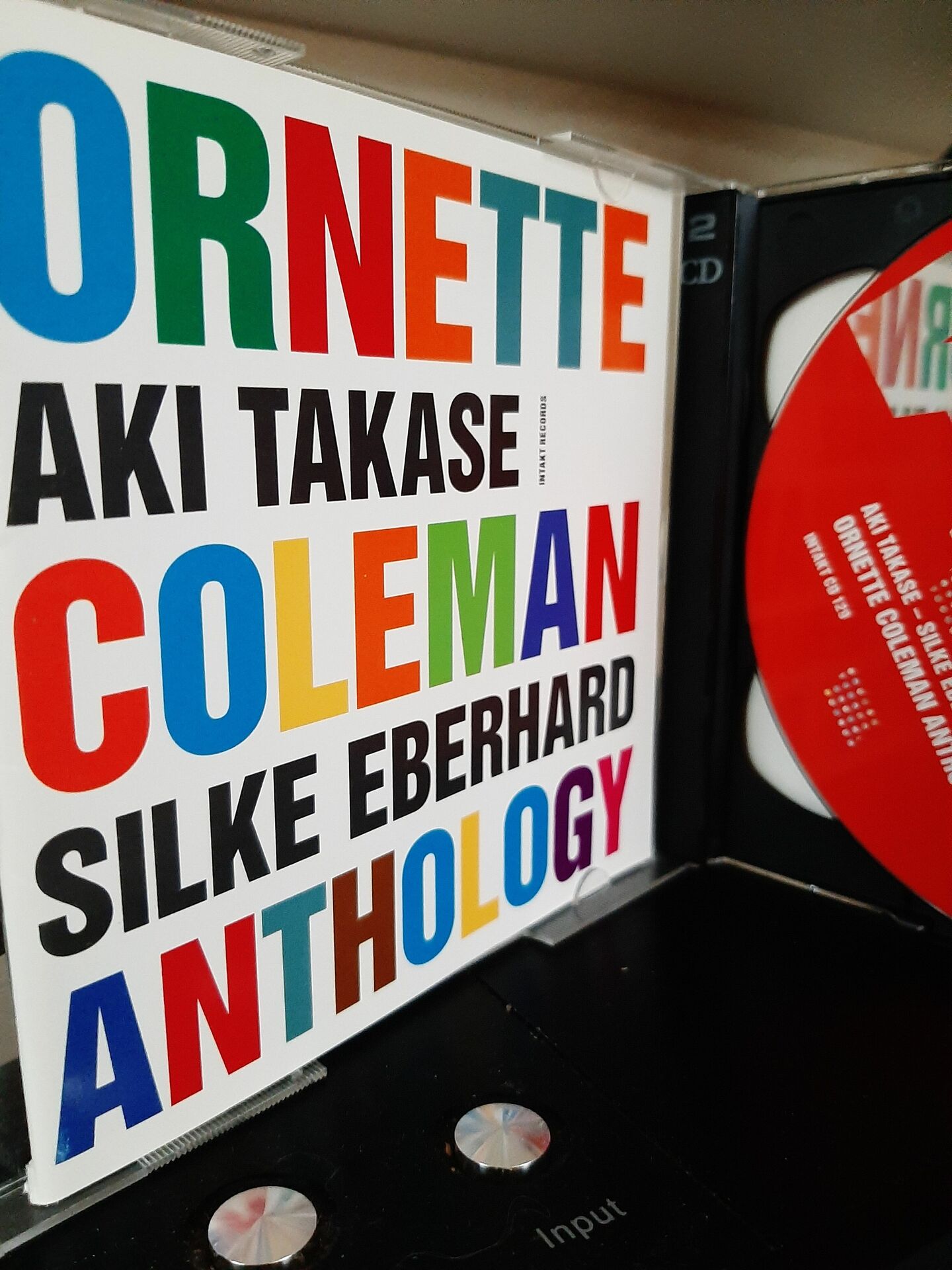

Я слышал. Хороший альбом и вот почему. Две бабоньки не просто «пересказывают» Коулмена, а мыслят в его системе координат. А это для меня всегда главный критерий в таких проектах: зачем сыграли и что в результате открылось нового. Очень важно, что это - дуэт, без ритм-секции. Орнетт всю жизнь стремился к тому, чтобы освободить импровизатора от функции. Чтобы саксофон не был «ведущим», а ритм-секция - «служебной». Так вот, в этом дуэте обе играют вне функциональности: фортепиано не «аккомпанирует», а постоянно вступает в полемику; саксофон не «солирует», а выстраивает форму. Мне ещё нравится, насколько этот альбом честен в своей камерности. Он не старается звучать как фейковый квартет. Это именно дуэт, со всей своей уязвимостью, с паузами, трением - и в этом его реальная живость. Нет попытки «дожать» или «сделать бодрее», нет вылизанной стилизации. Зато есть ощущение, что ты присутствуешь при живом музыкальном размышлении, в котором Орнетт - не объект культа, а живой собеседник. И при этом альбом женский по интонации, в самом хорошем смысле - тонкий, гибкий, не агрессивный, но точный. Мне нравится тон у Эберхард: мягкий, чуть матовый, с тончайшими обертонами. Такасе вообще звучит то, как Тейлор и Хилл, то уходит в барочную арпеджиацию. Если бы Орнетт сел за клавиши, а не за альт, он бы, наверное, сыграл так же. Он всегда говорил: «It’s not about wrong notes. It’s about the sound you believe in». Обе солистки верят в свой звук, и он абсолютно органичен в пространстве Коулмена. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Интересно, а как Вы относитесь вот к такому альбому(если слушали,кончно), где тоже дуэт и Aki Takase играет с саксофонисткой Silke Eberhard произведения Ornette Coleman. Здесь уж целая антология на двух дисках. ))) И кстати альбом 2007 года. )) диски от Intakt. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

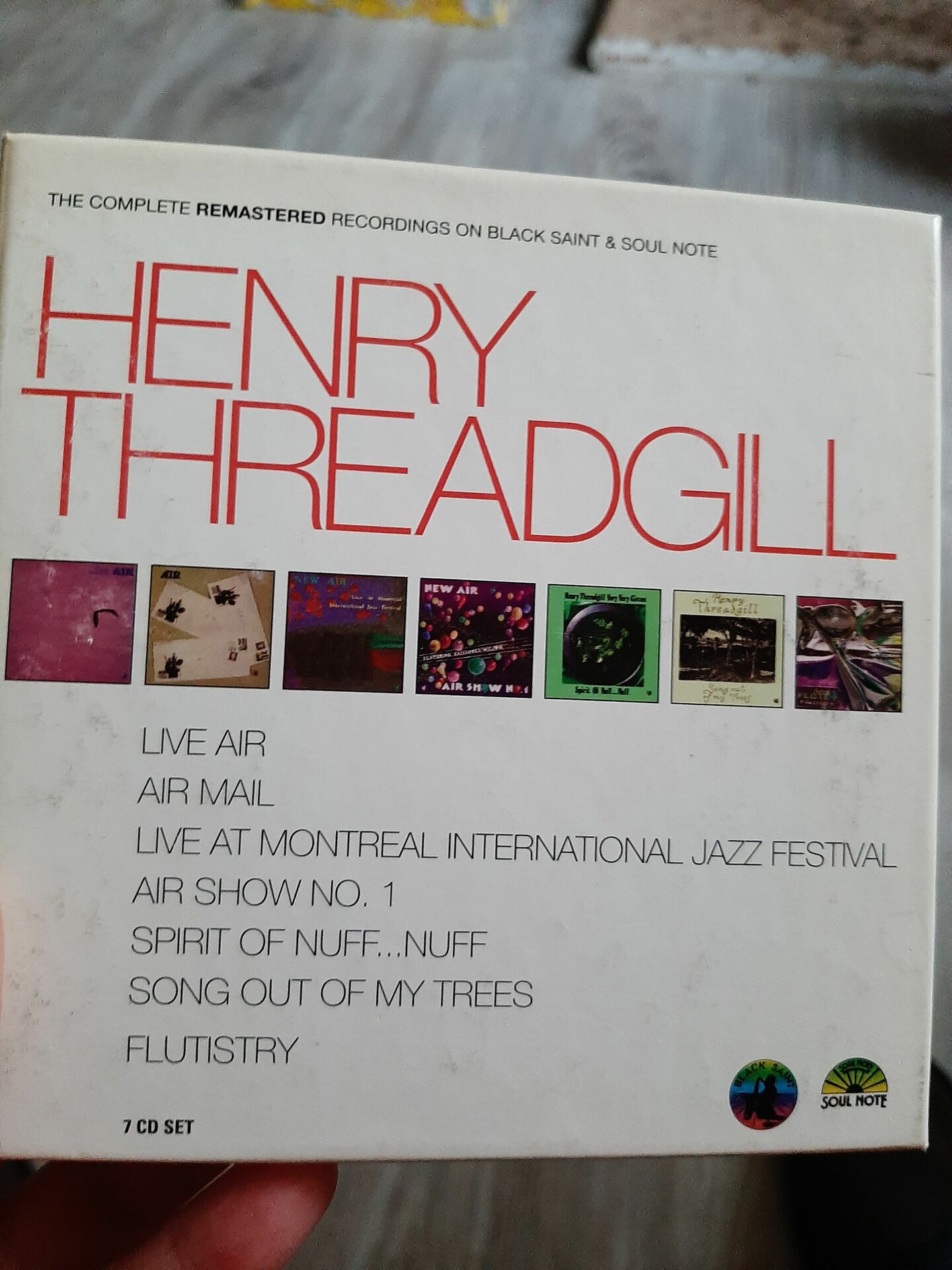

Мне тоже нравится что "делает в музыке" Генри Тредгилл! Есть вот такая коробочка от Black Saint / Soul Note. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Да. Кентерберийцев я давно люблю и собираю! Уж не знаю сколько альбомов у меня! Очень не мало! ))) -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Это ведь не случайность: от прога - к джазу. Это - естественная и очень логичная кривая музыкального развития. Про с самого начала ориентировался на развитие фомы, полифонию, сложный метр, длинные композиции. А все это - основа джаза. Многие прог-группы играли джаз в электрическом костюме: Camel, Hatfield & the North, National Health... Большинство их вещей - это сюиты, построенные на чередующихся эпизодах, часто в нестабильной метрике, с множеством тем, вставок, интерлюдий. Все это композиционные формы близкие джазу. Все они шли от Майлза, который строит композиции как непрерывные переходы, основанные на груве, фрагментированных риффах и «открытой» форме, часто смонтированной в студии из множества дублей (привет Teo Macero). У кентерберийцев, например, постоянно встречаются нестандартные размеры - 7/8, 9/8, 11/8, смешанные такты. Это сознательное усложнение ритмической ткани, аналог джазовой синкопации и полиритмии. Майлз конца 60-х и начала 70-х тоже уходит в сложную ритмику, но в его случае это ещё и расслоение пульса: разные участники ритм-секции играют в разной степени привязки к общему груву. Прог-рокеры играют на Fender Rhodes, ARP синтезаторах, Hammond’е, что делает звук более близким к Bitches Brew, чем к классическому року. У прогеров часто - коллективная композиция без явного солиста, где гитара, синт и бас ведут разные линии одновременно. Это джазовая модель взаимодействия, противоположная «фронтмен-группа-аккомпанемент». Да, многие приходят к джазу через прог. Прог-рокеры часто чувствовали, что в классике не хватает свободы, а в роке - глубины. А потом они находили джаз. Мелдау сам рассказывал, что его путь к джазу лежал через любовь к Yes, Genesis и King Crimson. Он впитал из прога меланхолию, длинную форму, эстетический перфекционизм, и позже переложил это на джазовый язык. В его сольных импровизациях слышны тени фортепианных пассажей Тони Бэнкса и фрактальных структур Роберта Фриппа, выраженных через мотивное развитие и голосоведение, которое ближе к Баху, чем к рок-н-роллу. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Ха! Очень интересно и почётно, что я ведь тоже как и Мелдау пришёл к джазу через прог рок и даже скорее,через джаз рок! Weather Report. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Вот, как поставил этот диск и начал слушать,то с первых двух тем,чисто показалось,как раз как Вы выразились,что Мюррей "поддушивает" Аки, но потом всё встало на свои места и Аки показала себя! Вообщем два мастера! )) -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Я знаю и люблю этот альбом. Aki Takase берёт Монка как реплику: ломает, лепит, перекручивает, и всё это с такой уважительной дерзостью, что дух Монка вряд ли бы обиделся. Аки играет жёстко, напряжённо, с намеренным дискомфортом. Вообще весь альбом, как хорошо приготовленный суп из старых рецептов и новых специй. С одной стороны, тема - Монк, всё ясно. С другой, ни одна интерпретация не звучит как «ещё одна». Они пересобирают пьесы иногда до неузнаваемости. Вот так надо играть Монка на языке 21-го века. А дуэт, конечно, - огонь! Они оба - лидеры. И ни один не уступает ни по масштабу, ни по наглости, ни по изобретательности. Но в этом-то и сила: они совсем не душат друг друга. Это дуэт двух мастеров, которые не боятся друг друга, а бросают друг другу вызов. Слушать их - всё равно что подслушивать спор двух богов, каждый из которых уверен, что именно он придумал джаз. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Кстати по теме ветки. )) Сегодня забрал на почте и послушал альбом Aki Takase /David Murray "Blue Monk". Очень понравился,конечно! Они вдвоём это нЕчто! -

Горячие клавиши джаза

Штальбург ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Да, очень необычный альбом... Как ни крути, в нём уже чувствуется предчувствие финала. Но не в смысле мрачности. Наоборот. Это как последние записи Колтрейна: свет, полёт, расширение горизонта. Альбом, где классика, электроника, пост-боп, рудименты рока и скандинавская меланхолия уживаются не просто в одном пространстве, а образуют новое измерение. Они окончательно уходят от традиционной формы. Там почти нет привычных джазовых тем или соло в духе «теперь я, потом ты». Всё в потоке. При этом это все ещё джаз. Кажется, что это музыкальный эквивалент движущейся воды как на обложке. Медитативный альбом, но с драйвом. Холодный, но душа как пылающее северное солнце. -

Горячие клавиши джаза

razamanaz ответил в теме пользователя Штальбург в Свобода джаза - ШТАЛЬБУРГ-клавир: от классики до джаза

Да помните я Вам как то говорил,что готовлю "домашнюю заготовку"! Вот этот альбом и был ей. И я с удовольствием прочту у Вас об этом альбоме. Считаю его одним из самых фри или авангардным,что ли(не знаю,как правильно выразиться) в его творчестве. Так сказать чисто имхо. ))